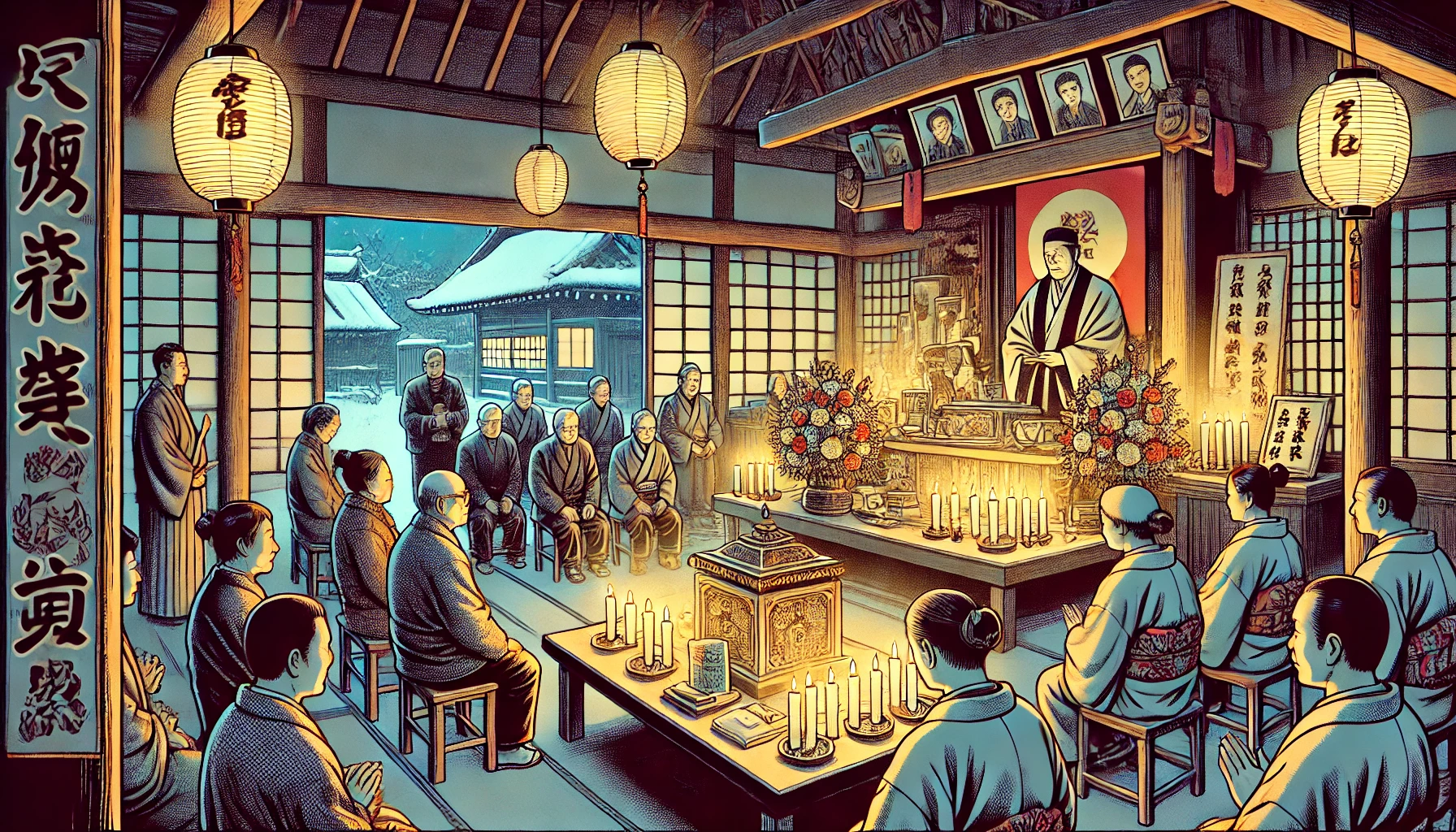

今日は冬至。村のお堂では、毎年恒例の降霊儀式が行われています。

この儀式は、昨年の冬至から今年の冬至までに亡くなった方々の霊を呼び寄せ、遺族と対話をさせるというもの。古い風習のようでいて、実は明治時代中頃から始まった比較的新しい伝統だそうです。

降霊儀式の流れ

朝の準備(午前5時 卯の刻)

村人たちは夜明け前にお堂に集まります。ただし、生理中や妊娠中の女性はお堂に入ることが禁じられています。お堂では、「念彼観音力」というお経を読み上げた後、観音像を黒い布で覆い隠します。この準備が儀式の始まりを告げます。

昼の段階(午前11時 午の刻)

昼になると、神棚に変化が加えられます。「天照皇大神宮」のお札を逆さまにし、その前に「幽冥大神」と書かれたお札を置きます。また、神棚の注連縄も逆向きに変更。まるでお堂そのものを霊の世界に引き込むような、不思議な光景です。

本儀式の開始(午後5時 酉の刻)

祭壇には、故人の位牌や写真、生前に愛用していた品々が並べられます。太いロウソクに火を灯し、香炉には抹香を焚きます。祈祷師がお堂に現れ、「かくりよのおおかみ」「さきみたま」といったお祈りの言葉を唱えます。これが本格的な降霊の準備です。

降霊儀式のクライマックス(午後11時 子の刻)

深夜になると、いよいよ霊を呼び寄せる儀式が始まります。霊媒師が白装束を纏った3人の目隠しを施し、祭壇の前に座らせます。その周囲には結界が張られ、参加者たちは静かに見守ります。霊媒師が呪文を唱え始めると、白装束の3人が倒れたり、叫んだりし始め、霊の降臨を告げる異変が起こります。

霊媒師は、一人ひとりに「誰の霊が降りたのか」を尋ね、遺族がその霊と対話します。死者本人しか知らない秘密を確かめることで、本当にその人の霊が降りているかを確認するのです。この対話が終わると、霊を再びあの世へ送る「霊上げ」の儀式が慎重に行われます。

降霊後の注意事項と後始末

儀式が終わると、参加者には粗塩や小豆が配られます。これらは「魔除け」として使われます。帰宅時には絶対にお堂を振り返らないこと、夜が明けるまでは窓や扉を開けないことが厳守されます。過去には、振り返ったことで精神的な異常や急死が起きたケースも報告されています。

最後に、神棚のお札や注連縄は元の状態に戻され、観音像の黒い布も取り払われます。これでお堂は日常へと戻るのです。

降りてきた霊たちの話

今年は3人の白装束のうち、2人に霊が降りてきました。降りてきたのは、以下の2人の霊です。

- 80代のおじいさん

病苦と貧困に苦しみ、防風林で自ら命を絶った方です。その霊は、「死ぬ瞬間の苦しみは一瞬だけだった」と語り、死後の世界で暗闇のトンネルをさまよい続けていると明かしました。霊媒師によると、あと6年はその状態が続き、その後に生まれ変わるとのこと。 - 70代のおばあさん

一昨年に脳梗塞で倒れ、長い間寝たきりだった方です。霊は、生前の記憶を詳細に語り、「死亡の瞬間は病室にいたが、その後は青空の上に移動し、快適な環境にいる」と述べました。また、「仏壇や神棚には悪霊が多い」と語り、像には悪い霊が取り憑く性質があるため注意が必要だと警告しました。

儀式のリスクと教訓

降霊儀式には、成功だけでなく失敗のリスクも伴います。今年も霊が降りてこなかった1人は、精神的な不調が続いているとのことです。こういった理由から、霊媒師も含めて「決して安易に真似をしないように」と強く警告しています。

降霊儀式は、村に古くから伝わる神秘的な行事です。しかし、その背後にはリスクや教訓も多く存在します。この儀式を通じて、故人の声を聞き、霊の世界に思いを馳せることで、生者の生活に新たな意味を見出しているのかもしれません。

[出典:587 :本当にあった怖い名無し:2021/12/22(水) 21:05:38.17 ID:m1e8Mg1n0.net]