東京・品川に、今も営業を続けている古いビジネスホテルがある。

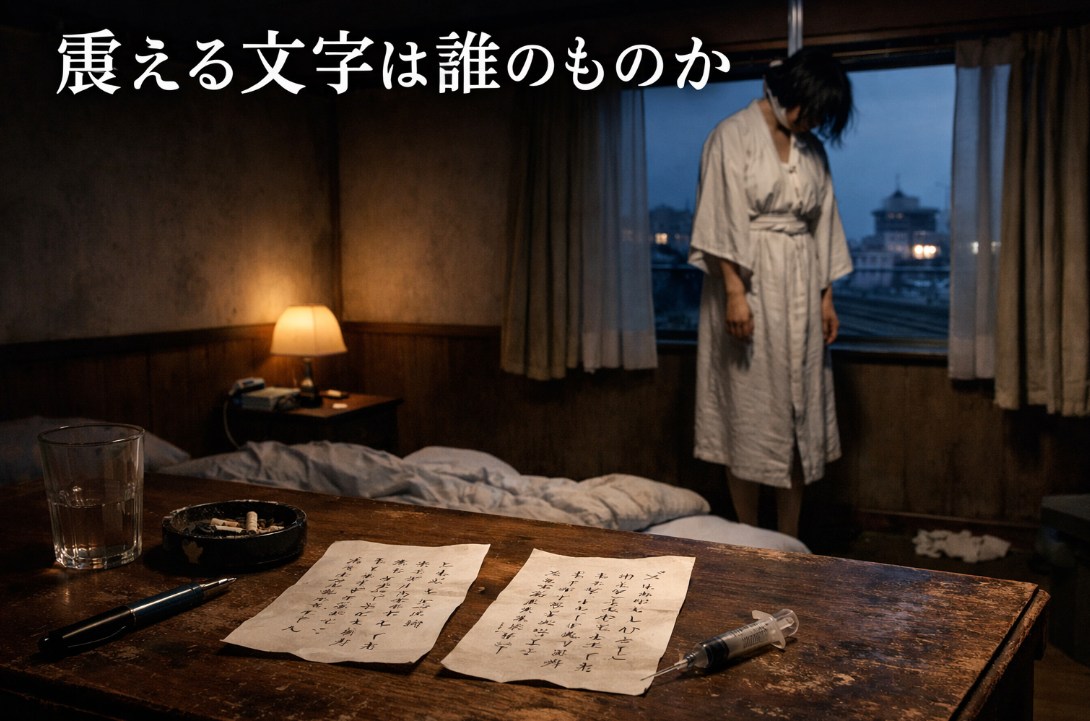

昭和四十二年十月十六日の夜明け、その二階奥の二〇八号室に清掃係が入った。白い浴衣の帯が鴨居から垂れ、その先で女が揺れていた。室蘭から来ていた平山房子、三十六歳。机の上には遺書が二通。震えるような文字だった。

形式だけ見れば自殺だった。だが現場に入った刑事たちは、どこか息苦しい違和感を覚えた。財布に残った現金は十四万円。下着は身につけておらず、布団の上に放り出されている。死にゆく者の身支度としては、あまりに投げやりだった。さらに灰皿にもコップにも、彼女自身の指紋が一つも残っていなかった。

現場を見回した平塚八兵衛刑事が呟いた。

「これは、自分で吊ったんじゃねえな」

前日の宿帳を洗うと、平山の部屋を訪ねた若い女の存在が浮かぶ。「妹」と名乗ったその女は、翌日から忽然と姿を消していた。

調べにより、その女は伊藤和子、二十二歳のバーホステスだと分かる。ほどなく身柄は押さえられたが、伊藤は終始おどおどとした態度で、自分は言われた通りにしただけだと繰り返した。その背後には和泉英雄という男がいた。三十二歳。バーを営み、平山とも伊藤とも関係を持っていた男だ。

事件の輪郭は急速に固まっていった。

横領された有価証券。逃亡計画。姉妹を装った同行。

そして、二〇八号室で書かれた二通の遺書。

平山は遺書を書いた後、睡眠薬を飲まされた。帯で首を絞められ、息が止まってから吊るされた。机の隅には使われなかった注射器が残り、隣室の指紋は拭き取られていなかった。完全犯罪には、ほんの少し手が足りなかった。

和泉は青函連絡船に偽の遺書を残し、各地を転々とした末、大阪・西成の安アパートで捕まった。伊藤の供述により、事件は「自殺に見せかけた絞殺」として決着する。二人に下された判決は無期懲役。死刑は免れた。

だが、最後まで一つだけ曖昧な点が残った。

机の上の遺書だ。

震える文字は、果たして平山自身の筆跡だったのか。

睡眠薬を飲む前に、彼女は本当にあれを書いたのか。

それとも、誰かが彼女の手を取って書かせたのか。

あるいは、別の誰かが、似せて書いたのか。

鑑定結果は記録に残っていない。あるいは、残されなかった。

いまでも、そのホテルの前を夜明け前に通ると、二階の奥の窓だけが白く見えることがあるという。浴衣の裾のような影が、左右に、静かに揺れている。

それが風なのか、人影なのか。

確かめに部屋を覗いた者はいない。

(了)

カクタホテル殺人事件

自殺に見えたホテル死体。出血位置・帯3本・裸の違和感=ログが「偽装」を示す。昭和の名刑事が手抜き初動をバグ取りし、恋と金と傷が絡む共犯の逃走と自白まで追い詰めた事件。

この動画の核は、「ぱっと見の結論(自殺)」に飛びつく怖さである。現場には首吊りっぽい状況、謝罪文っぽい手紙、横領の事情も揃っていて、周囲は“はい解散”ムードになる。いわば、サムネだけ見て「理解した」気になってスクロールするやつだ。

でも平塚刑事は、現場の“違和感”をログとして拾う。ポイントは超シンプルで、「人間の行動として不自然」「物理として不自然」の二段構えだ。

たとえば、下着をつけていない・化粧品は持っているのに身なりを整えずに死を選ぶのか、出血の位置が重力の説明と噛み合わない、帯の本数が合わない、帯で擦った痕跡が不自然に広い、遺書の文章に“死ぬ意思”の匂いが薄い。こういう“仕様と挙動の不一致”が積み上がって、「これは自殺に見せた殺人だ」となる。

そこからの捜査は、今で言うならデバッグである。ホテル宿泊者の洗い出し、周辺旅館の足取り、目撃証言、部屋のガサ入れ。決定打の一つが「ありえない場所に残っていた指紋」で、ここから一気に容疑者が具体化する。さらに、共犯の女性の行動(電話、住所、飛行機)も線でつながり、否認が崩れていく。

そして後半の“わかりみ”が深いのは、犯人側が単純な悪役じゃない点だ。共犯女性は、過去に傷を負い、男に利用され、でも人の気持ちを読む能力で生き延びてきたタイプとして描かれる。強いのに脆い。SNSで言うなら「刺々しいポストの裏に、ずっと抱えてきた傷が透けて見える」感じである。旅行の時間で被害者に友情が芽生えたかもしれないのに、状況に押されて加担してしまう——この“ズレ”が人間っぽくてキツい。

最後にもう一段、この話は「名刑事すげえ」で終わらない。直感と執念が事件を救った一方で、裏取りの甘さや強引さは冤罪の危険も孕む。つまり、神プレイの裏に“事故りうる運用”がある。現代の炎上案件と同じで、「結果オーライ」は次の被害を呼ぶ、という警告でもある。

まとめ

- 自殺に見えた現場は、下着・出血位置・帯の本数など“挙動不一致”が積み上がり偽装殺人に変わる

- 名刑事の捜査は「現場の違和感=ログ」を拾ってデバッグする発想で進む

- 事件の背景は恋・金・逃亡だけでなく、共犯女性の傷と心理が濃く、後味が重い

- 直感で救った面と、強引さが冤罪になり得る面の両方が描かれている