あれは、真夏の午後だった。

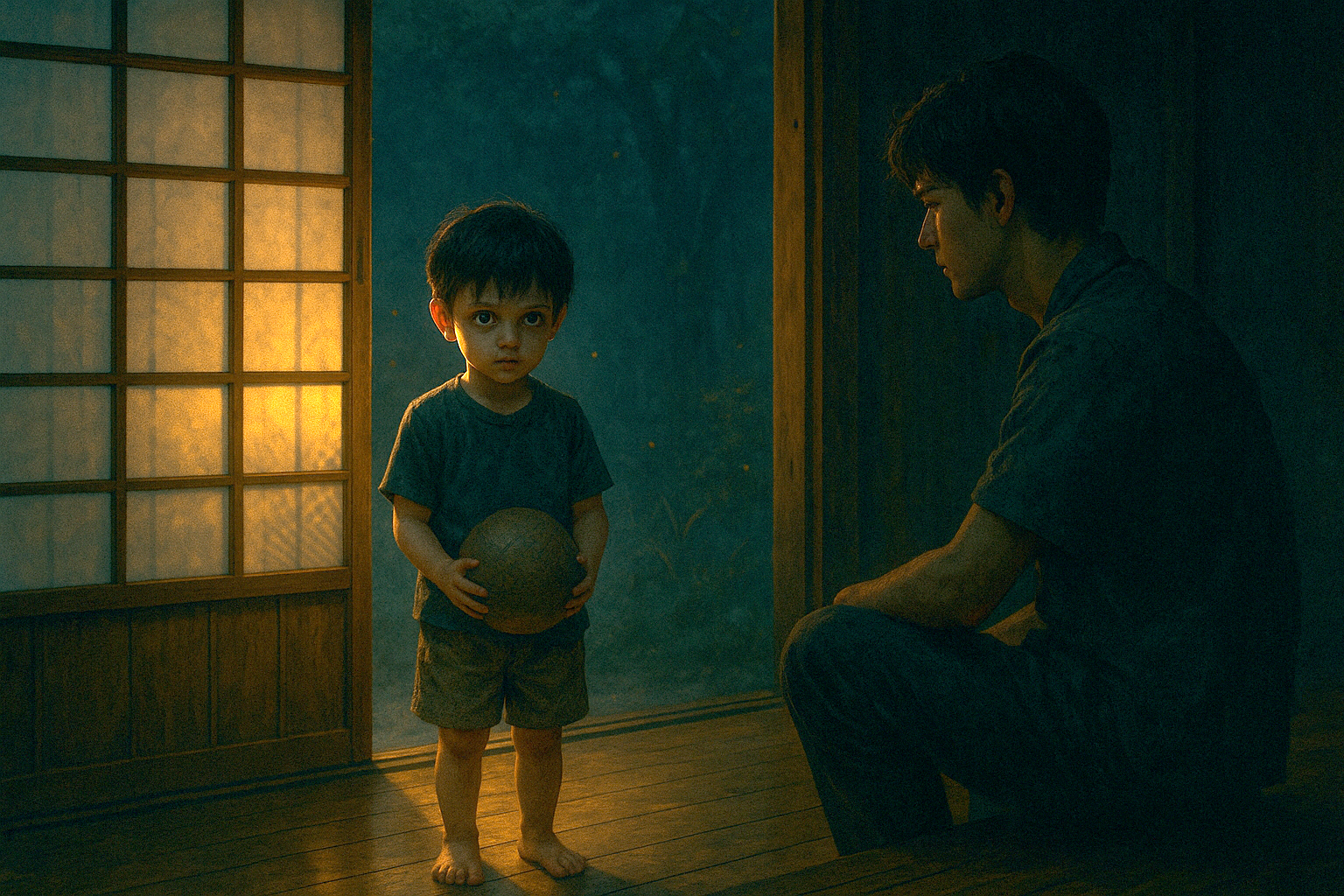

陽炎が立つような暑さのなか、畳の匂いと蝉の声に包まれた縁側で、俺はぼんやりと座っていた。足元には、幼い子どもが一人。

いとこの子――まだ二歳かそこらの、小さな男の子だった。

大学生だった俺は、長い夏休みの一部を祖母の家で過ごすことにしていた。

古びた日本家屋の、風が通り抜ける広い座敷。そこに親戚が何人か集まり、のんびりとした日々が続いていた。

いとこは既に結婚していて、この子を連れて帰省していたというわけだ。

「○○くん、おそとポンしる!」

あどけない声が、茶の間に響く。

ボールを握りしめたその小さな手。ヨチヨチと歩きながら、縁側に転がるボールを追いかけている。

俺は、そんな彼を眺めながら、ただ相手をしているだけだった。

退屈だったというわけでもなく、むしろ妙な落ち着きがあった。

ちょうどその時だった。

視界が、わずかに揺れた。

蝉の声が遠ざかり、周囲の色が、少しだけ褪せたように思えた。

――あれ?この光景、見たことがある。

その感覚は、突然やってきた。

デジャヴ? いや、もっと確かな何か。

未来が読めるというか、思い出しているというか。

「次、ボールで遊ぶんだろ」

そう思った瞬間、その子はボールを両手でぽんぽんと跳ねさせた。

「ほら、やっぱり……」

興奮と困惑が入り混じるなか、俺はまるで予知能力でも手に入れたかのように、次の行動を思い描いていった。

「つまずいて、転んで、泣く……」

その瞬間だった。

「それ、あんまりやってると……死ぬよ」

耳元で、はっきりと。

声が聞こえた。

いや、声ではなかった。

言葉だった。明確な、意味を持った、意志のある文章。

目の前にいたのは、間違いなく幼い子供だ。

単語を三つつなげるのもやっとの、赤ん坊のような喋り方しかできないはずなのに。

彼は、俺の目を見据えたまま、何の抑揚もなく、まるで感情の欠けた機械のようにそう言ったのだ。

瞬間、全身の汗がひいた。

体が冷たくなるのが分かった。

言葉の意味よりも、あまりにも滑らかなその発音が怖かった。

俺は、訳が分からないまま、その子の顔を凝視した。

子供は、ボールを拾い直しながら、「ぼーるぽん!ぼーるぽん!」と、また幼児らしい喋り方に戻っていた。

「おい……今、なんて言った……?」

問いかけると、キョトンとした顔を向けてくる。

何度聞いても、返ってくるのは意味のない言葉だけだった。

なんなんだ、今のは。

空耳? いや、確かに俺の目を見ていた。確実に、俺に向けて喋っていた。

不安を抱えたまま、俺は家の中に戻り、いとこに尋ねた。

「○○くん、もう結構しゃべるんだな。今、普通に話してたよ」

いとこは少し笑いながら、

「まだ三語文も怪しいよ。『ママ、○○、ねんね』とか、それぐらいかな」

そう言った。

背筋が冷たくなった。

つまり――

あれは、この子自身の言葉ではなかった、ということになる。

では、あの声は何だったんだ。

それから、何かが自分の中で崩れるのが分かった。

言葉の意味が後から追いかけてくる。「あんまりやってると、死ぬよ」

何が? 誰が? 何をやってると?

頭の中で繰り返すたびに、答えの見えない不気味さが膨らんでいった。

だが、それを口に出すことができなかった。

この体験は、何故か誰にも話してはいけない、そんな気がしてならなかった。

祖母にも、いとこにも、他の親戚にも。

一言でも話せば、何かが壊れてしまうような気がしたのだ。

あれから月日が流れた。

大学を卒業して社会に出て、親戚とも疎遠になった。

もちろん、あのいとこの子とも会っていない。

ただ、時折ニュースで子供の事件や事故の報道を見るたびに、あの声が頭の中で蘇る。

「それ、あんまりやってると……死ぬよ」

脳裏に焼き付いた、あの言葉と、あの目。

最近、夢を見るようになった。

縁側で遊ぶ小さな子供。ボールが転がり、笑い声が響く。

俺はそれを見つめている。

そのうち、子供がふと振り返り、まっすぐ俺を見る。

「次は、お前だよ」

そこで、目が覚める。

……いや、今朝も見たんだ。あの夢。

ボールが、転がって、転がって……俺の足元で止まった。

拾わない方が、いい気がした。

そう思いながら、俺はただ立ち尽くしていた。

[出典:304 :本当にあった怖い名無し:2009/06/25(木) 17:28:39 ID:H1vME7900]