これは、ある不思議な体験をした人から聞いた話だ。

彼は生まれつき、いわゆる「見える人」だという。霊や「見えないもの」が見えて、会話もできるが、ほかに特別な力はないそうだ。幽霊は、事故現場で立ちすくんでいるような色の薄い姿で現れることが多いらしい。彼と目が合うと、どこか照れくさそうに目を逸らすのだという。それがどんなものか、彼には害を加えようとする気配がないため、彼も気にすることなく生活している。

彼が覚えている幼少時の出来事は、そんな彼の体質が「普通」ではないことを確信させるものだった。

実家は近江にある神社で、父、祖父、曽祖父から300年も続く由緒ある場所だった。幼稚園に通うか通わないかという頃、彼は境内の裏手にある小山で毎日走り回って遊んでいた。ある日、偶然見つけた小さな池に心を奪われた。透き通った水が底まで見えるその池のそばには、彼の背丈を超える大きな岩があり、よじ登っては滑り降りるという謎の遊びに夢中になった。

しばらくして、視界の片隅に草履を履いた小さな足が見えた。顔を上げると、浅葱色の着物を着た自分より少し大きな少年が、じっと彼を見つめていた。中性的で美しい顔立ちのその少年に、彼は「たけちゃん」という名前をつけ、ほぼ毎日一緒に遊ぶようになった。たけちゃんは無口だが、虫捕りが得意で、彼が見たこともないナナフシを捕まえて見せてくれたりした。

父は彼に、小山で遊ぶときは池に近づくなと注意していた。ある日、彼は池の底に光る石を見つけ、それを取ろうと腕を池に突っ込んだ瞬間、足を滑らせ、池に落ちてしまった。息が苦しく、上下もわからなくなってもがく彼の腕を、たけちゃんが引っ張り上げてくれた。その時は、年齢も近い彼が自分を救ってくれたと信じて疑わなかったが、大人になった今考えれば、あの年齢の少年が人一人を水中から引き上げるのは無理だっただろう。

池に落ちたことを母に伝え、叱られた彼は納屋に放り込まれた。暗がりが怖くて泣きじゃくっていたが、しばらくすると、たけちゃんが納屋の中にそっと現れ、静かに寄り添ってくれた。安心した彼はそのまま納屋の中で眠り込んでしまい、母が迎えに来るまで幸せな時間を過ごした。両親もたけちゃんの存在を認識し、「近所の子供」として気に留めていなかったようだ。

彼が八歳になったとき、たけちゃんが小さな黄色い果物をくれた。池で洗い、二人でかじってみると酸っぱくて美味しくなかったが、それでも彼は嬉しかった。家に帰り、その果物のことを両親に話すと、母は微笑んで聞いていたが、果物を見せた途端に父の顔が真っ青になった。その果物は昼間の瑞々しさを失い、腐敗してゼリー状に溶けていたのだ。

「これは池で洗ったのか?」という父の問いに、うなずいた彼を父は抱き上げ、祖父の部屋へと駆け込んだ。「ナントカサマ?に魅入らてしもうた!」「キヌ?ナントカを喰うてしまっとる!」父の言葉に、祖父も驚愕し、慌ただしく準備を始めた。彼の身に「何か」が取り憑いたのだと、祖父が言う。彼を抱きかかえたまま、父と祖父が何かを唱え続ける声を聞きながら、彼は徐々に自分がなにか「恐ろしいもの」に巻き込まれていることを理解し始めた。

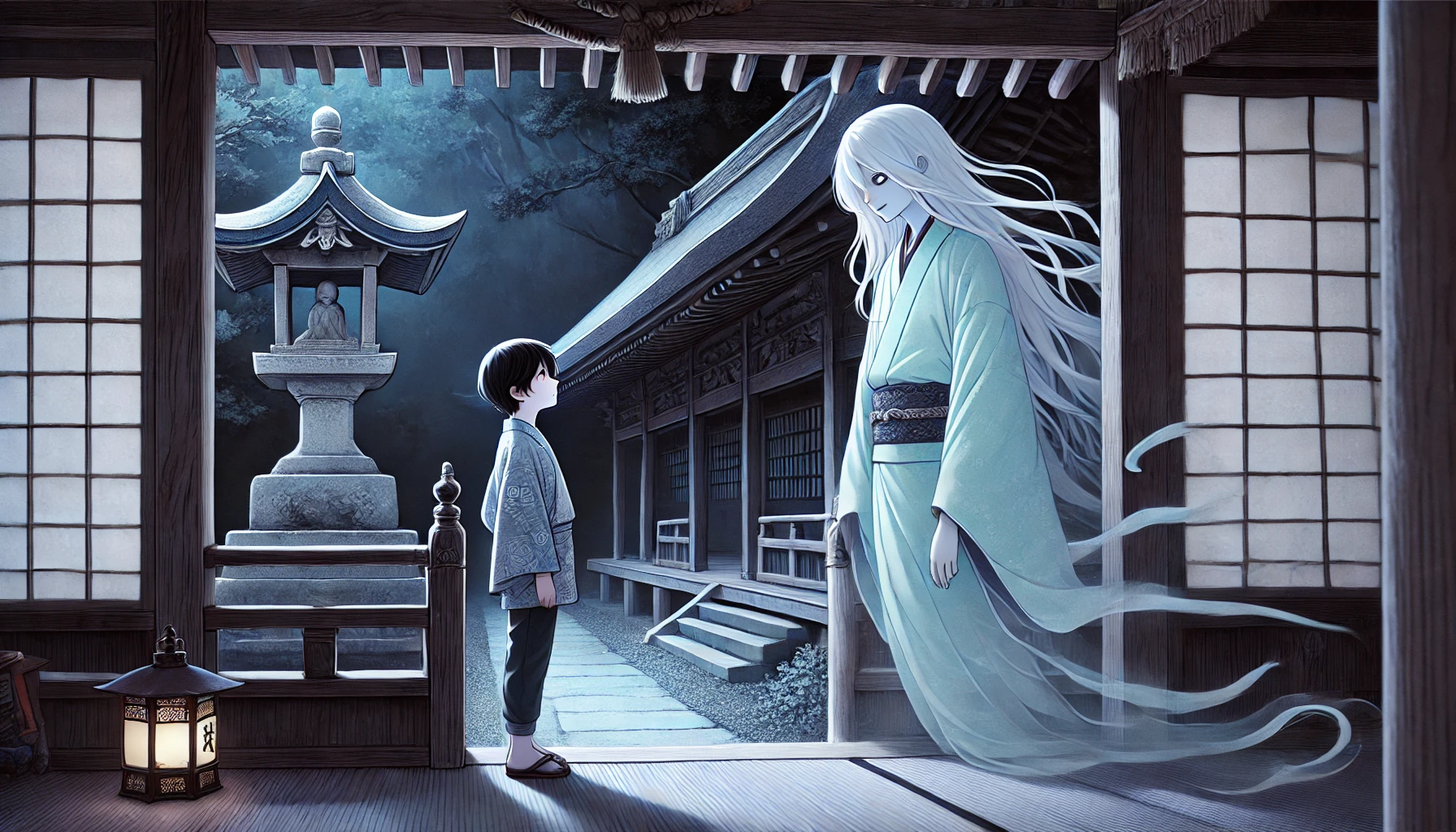

その最中、玄関先で誰かが騒ぐ声が聞こえ、村の農家の男性が慌てた様子で何かを叫んでいた。父が玄関に出ていくと、そこでは何か得体のしれない話が行われているようだった。その隙に彼は縁側を見ると、いつものたけちゃんが立っていることに気づいた。だが、たけちゃんはいつもと違っていた。彼の髪は腰まで届く白髪に変わり、瞳の中には冷たい光が宿っているようだった。

たけちゃんは静かに微笑むと、「迎えに来るから、待っててくれ」と彼に囁いた。その言葉に「いつ?」と訊きかけた瞬間、祖父が大きな布で彼の視界を覆った。そしてそのまま彼は車に乗せられ、住み慣れた神社から遠く離れた母方の祖父母の家へと送られた。そこで母から、もう二度と神社には帰れないと告げられた。

不安と孤独に沈みながらも、彼はどこかで、いつかたけちゃんが迎えに来る日を待つ気持ちを持ち続けた。それが「いつか」はわからないが、今もあの神社の小山での幼少期の記憶が、彼の胸に鮮明に残り続けている。そして、その頃から「見える」体質が本格的に現れ、彼の周囲には薄い色をした「何か」が、いつも漂っているという。

それが果たしてたけちゃんがくれた果物の影響なのか、それともたけちゃん自身が与えた「贈り物」なのか。彼は今でも、幼き日の友人とその約束を、心のどこかで待ち続けているのだという。