あれが夢だったのかどうか、もう確かめようもない。

ただ、足の裏にまとわりついた土の冷たさと、畳の目に深く染み込んだ線香の匂いだけは、今でもはっきりと身体に残っている。

私が七つのときのことだ。両親に連れられて、山間の村にある曾祖母の家を訪れた。母方のひいばあちゃんで、顔を合わせたのは数えるほどしかなかったが、笑うと目尻がきゅっと下がり、狐のような顔になる人だった。

家は古く、必要以上に広かった。瓦屋根には苔が広がり、床の間には大きな壺や木彫りの仏像、用途のわからない虫の絵が描かれた屏風まで並んでいた。人の住む家というより、長い時間が溜まった場所のように感じられた。

大人たちは仏間で低い声の話を始め、私はすぐに外へ出される形になった。座っていろと言われたが、聞く気にはならなかった。

探検しようと思った。あの頃の私は、広い家ほど秘密が多いと信じていた。引き戸を開けるたび、違う世界に踏み込むような気がして、胸が高鳴った。畳の感触や、部屋ごとに微妙に異なる匂いが、それを裏付けているようだった。

何部屋目かを抜けたところで、角から現れた人影とぶつかった。

曾祖母だった。

見つかったと思った。騒いでいたし、叱られるだろうと身構えた。だが、彼女の顔には怒りはなかった。代わりに、判断を終えたあとのような、迷いのない表情があった。

「こっちへ来なさい」

声は低く、乾いていた。いつも聞く声とは、どこか違っていた。

逃げようとしたが、足が言うことをきかなかった。次の瞬間には、私の手は掴まれていた。力は強くなかったが、離れる隙がなかった。

そこから先の記憶は、はっきりしない。

襖を一枚、また一枚と開けて進んだ。畳の部屋が続いていた。構造は似ているのに、風の匂いが少しずつ違う。どの部屋も窓は閉じられ、空気が動いていない。使われていないというより、使われるのを待っているようだった。

何枚襖を開けたのか覚えていない。途中で、家がこんなに奥行きを持っていたかどうか、考えようとして、やめた。

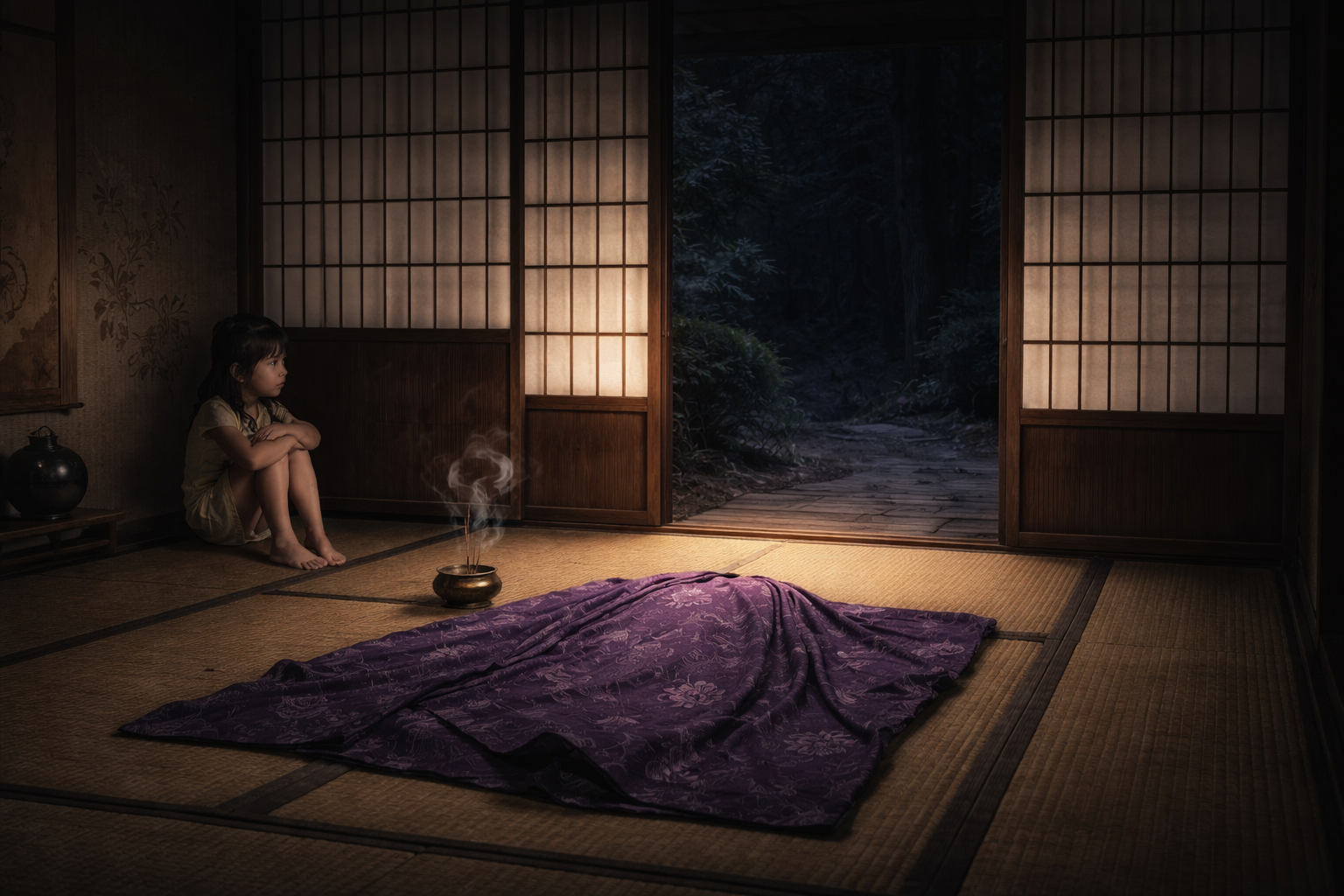

最後に辿り着いたのは、小さな部屋だった。茶室のようでもあり、違うようでもあった。障子越しに柔らかな光が入り、床の間には掛け軸があり、生花を置くはずの場所には、紫色の布が丁寧に畳まれていた。

着物なのか、袱紗なのか、覆いなのか、判断がつかなかった。ただ、その布だけが妙に新しく見えた。

「ここに座っときなさい」

言われるまま、部屋の隅に座った。

曾祖母は何も言わず、私を見ていた。瞬きもせず、長い時間。視線に圧はなかったが、逸らす気にならなかった。不思議と恐怖はなく、部屋に満ちている匂いが、私を落ち着かせていた。甘くはないが、柔らかい匂いだった。

どれくらいそうしていたのか、わからない。やがて瞼が重くなり、意識が沈んでいった。

ごそごそと布の擦れる音で目が覚めた。

紫の布が広げられていた。曾祖母は、それを膝に置き、何かを確かめるように触っていた。

「何してるの」

眠気の残る声でそう言うと、彼女は方言で何かを呟いた。はっきり聞き取れたのは、「着せる着物が」という言葉だけだった。

それから、私の方を見て言った。

「オンドウさまがいらっしゃるから、ここにいるんだろう」

背中をなぞられたような感覚が走った。

意味はわからなかった。ただ、言葉が身体に直接触れたように感じた。

その瞬間、私は口を開いた。

「おはぎ食べる約束したから、戻る」

考えた言葉ではなかった。約束などしていないし、そもそも前日に全部食べてしまっていた。それでも、その言葉だけが自然に出てきた。

曾祖母は私を見つめていた。しばらくして、短く息を吐いた。

「なら、しかたないな」

そう言って、私の手を再び取った。

襖を開けると、外だった。

木の匂いが濃く、空気は冷えていた。足元は土で、私は裸足だった。振り返っても、さっきの部屋はなく、古い柱と板の壁があるだけだった。

曾祖母はいなかった。

私は泣き出した。理由はわからなかった。ただ、そこにいけない気がした。

しばらくして、僧衣を着た人に抱き上げられた。寺の人だったらしい。驚いた顔をしていた。

そこは、曾祖母の家の裏山にある古い寺だった。どうやって来たのかは、誰にも説明できなかった。

両親が駆けつけ、私は叱られた。靴も履かずにどこへ行ったのかと。必死に話しても、笑われた。

「ひいばあちゃんはずっと仏間にいたよ」

その時間、曾祖母は客にお茶を出していたという。

数日後、私たちは町へ戻った。

私は大人になったら、あの言葉の意味を聞こうと思っていた。だが、その数ヶ月後、曾祖母は亡くなった。

葬儀の日、紫色の喪服を着せられた彼女の顔を見たとき、床の間の布を思い出した。同じ匂いがした。

先日、家は取り壊された。集まった親戚にあの話をすると、皆、曖昧に笑った。

近くの寺の住職が、「お不動さんのことじゃないか」と言ったが、曾祖母は神社に熱心な人だった。なぜ、あの場所で、その名が出るのか、誰も説明しなかった。

ただ一つ、今も確かに言えることがある。

あのとき、私の手を引いていたのは、本当に曾祖母だったのか。

それだけは、今もわからない。

[出典:771 :1/5:2013/10/06(日) 12:51:43.69 ID:ybnRlM5q0]