親父は五十歳のとき、唐突にそれまで経営していた紡績工場をすっぱりと手放した。

工場の経営権から何からすべて売り払い、十億近い金を手にしたのだ。家族は呆然としたが、本人は晴れやかな顔でこう言った。

「もう孫の代まで生活に困らん。これからは好きなことをさせてもらう」

しかし、その言葉に反して親父には「好きなこと」がなかった。仕事一筋で、趣味らしい趣味もない。

退職した人間がよく陥る空虚そのものが、あの広い背中を覆っていた。釣りを始めれば二日で竿を放り出し、ゴルフクラブも一度打ちっぱなしに行ったきり車庫の隅に放置された。

結局最後に残ったのが骨董蒐集だった。

最初は小遣い程度の買い物だった。骨董市で見つけた赤いサンゴ玉の根付けを、得意げに持ち帰ってきた日のことを覚えている。

「いきなり高いものを買って騙されてもいかんからな。これは安物だ」

そう言いながら、目を細めてその根付けを眺めていた。

「元はかんざしに付いていたんじゃないかと思うんだ。ひらめいたんだよ」

綿の上に置かれた小さな玉が、ガラスケースの中で赤黒く濡れているように見えた。

それが、我が家の奇妙な変調の始まりだった。

まず飼い猫が書斎に入らなくなった。親父に抱きかかえられて連れて行かれても、背を弓なりにして暴れ、爪を立てて逃げてしまう。

次に食べ物が異様に腐りやすくなった。パンは二日も経たないうちに青黴で覆われ、台所にはいつも饐えた臭いが漂った。

庭の植木も急に元気を失い、枝の先から茶色く枯れ込んでいった。

さらには屋根の一角に黒いもやが常にかかるようになり、近所の人に火事だと通報されることもあった。

だが屋根に上ってみても、何もなかった。

その不吉な変調と歩調を合わせるように、父は「時宝堂」という骨董屋の老人と懇意になった。小柄で背中を丸めた男で、時折家に現れては骨董談義を楽しんでいった。

ある日、親父は真顔で言った。

「あのサンゴがどうも怪しいらしい。時宝堂さんが教えてくれた。お女郎さんの恨みがこもっているかもしれんとな」

そう言って一幅の掛け軸を買ってきた。寒山拾得を描いた中国製のもので、床の間に飾られると、奇妙なことに家の異変はいったん治まった。

植木は緑を取り戻し、食材は黴びなくなった。

親父は嬉しそうに言った。

「古い物は人間の寿命より長い歴史を持っている。悪い気を吸いこんでしまうものもあるが、それを調和させるのが骨董の妙味なんだ」

だが、安心は長く続かなかった。

ある日、誰もいないはずの和室から小声の会話が聞こえた。学校で使ううちわを取りに行ったときのことだった。

ふすま越しに耳を澄ますと、二人の声が聞こえる。

「……これで収まったと思うのは浅はかだ」

「臭いものに蓋をしたにすぎん。今にもっと酷いことが起こる」

子供だった私は怖いよりも好奇心が勝ち、勢いよくふすまを開けた。そこには誰もいない。ただ床の間の掛け軸に描かれた二人の僧の立ち位置が、前と違っているように見えた。

数日後、夜半に小型トラックが塀を突き破り、玄関の一部を壊した。幸い家族に怪我はなかったが、父は蒼ざめてしばらく何も口にしなかった。

その後も父の蒐集は続いた。香炉、脇差、ガラス器……買うたびに怪異が起こり、掛け軸や別の骨董で押さえ込む。その繰り返し。

父の顔には次第に疲れと苛立ちがこびりついていった。

「十も二十も障りがある……考えることが多すぎる……」

やつれた声を聞くのがつらかった。

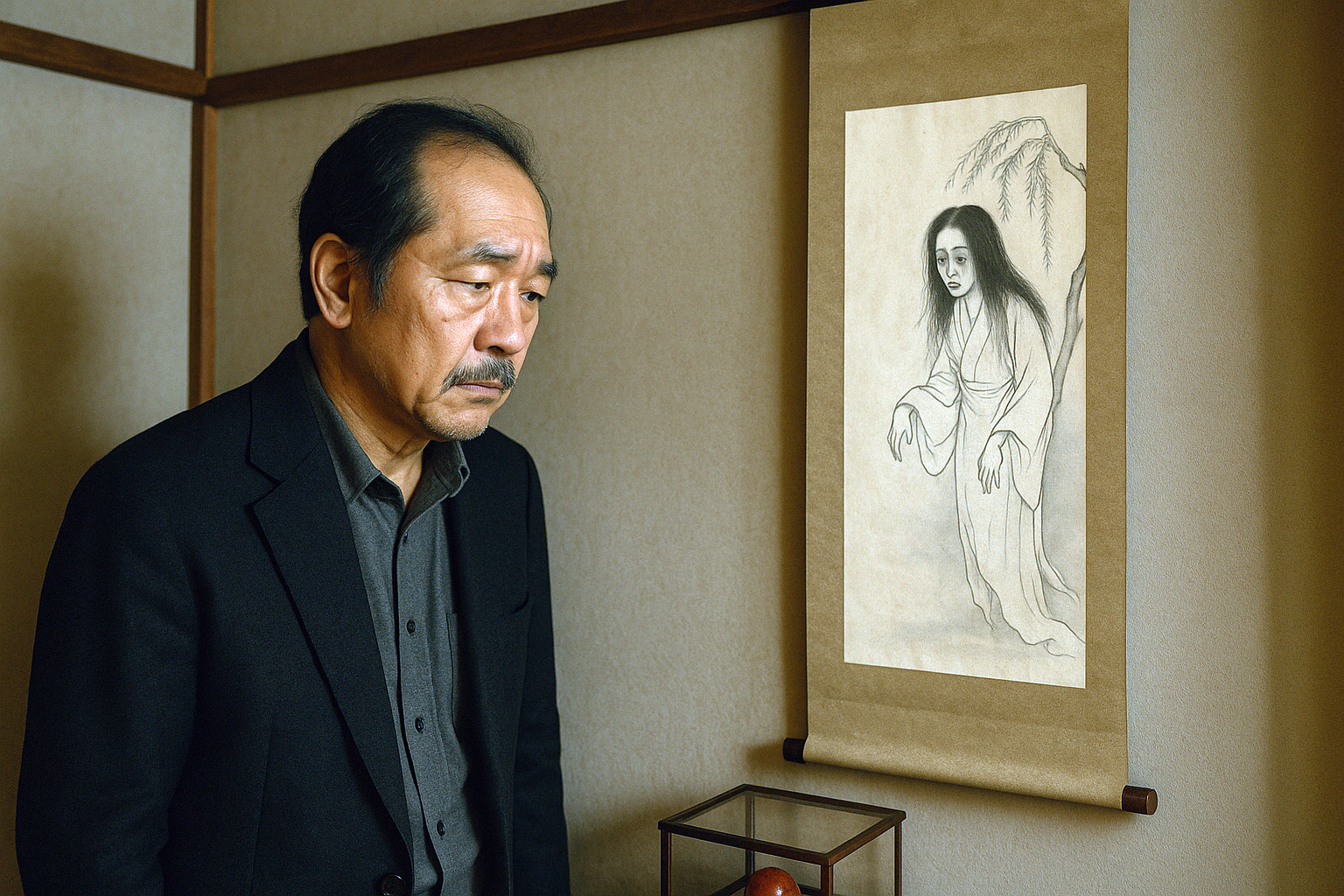

そして最後に買ったのが幽霊画だった。江戸の絵師の手によるもので、柳の下に白装束の女が浮かんでいた。

「力を持った絵だ。この家の運気を高める」

そう言って床の間に掛けたその夜から、妹が毎晩二時に叫んで飛び起きるようになった。異国の言葉のような声を発し、やがて意識を取り戻す。病院では何も異常は見つからなかった。

時宝堂はそれを聞いて、不気味に笑った。

「おお、いよいよ生まれるのですな」

そしてある夜、妹は布団から立ち上がり、白目をむいて唸った。

「がっ……がっ……あらほれそんがやぁ……」

その口から、大人の拳ほどもある白い半透明の石が、よだれとともに吐き出されたのだ。

翌日、時宝堂が現れ、石を高額で買っていった。

その日を境に父は骨董をすっぱりとやめた。

「もう家族には迷惑をかけられん。これからは庭をいじって暮らすよ」

それ以降、家の異変は完全に消えた。

だが私はいまも、床の間にあの掛け軸が掛かっていたときの二人の僧の声を思い出す。

「臭いものに蓋をしただけだ」

確かにそう言っていた。

今も家のどこかに、あの声の続きが潜んでいる気がしてならない。

[出典:486 :本当にあった怖い名無し:2012/06/06(水) 18:58:45.89 ID:MDvy3SQS0]