知られざる旧日本軍の最終兵器

[

[

出典:blogs.yahoo.co.jp/kakuchan1964]

静岡県島田市に住む古老から、かつてこの地で囁かれた奇妙な話を聞いた。

それは昭和二十年、七月のことだったという。この地方一帯が強い熱気に包まれた日の午後、空から突如として重く鈍い音を響かせる物体が降ってきた。程なくして、その物体が爆発。近隣の住民たちは凄まじい衝撃に驚き、何事かと外へ飛び出した。黒煙が立ち上り、辺りは土埃と焼け焦げた匂いで満ちていたそうだ。

後になって分かったのは、それが模擬原爆と呼ばれる兵器だったこと。二週間後、長崎を破壊した原子爆弾とほぼ同じ形状と重さを持つものだった。しかし、なぜ島田市が標的となったのか、その理由は誰も口にせず、住民たちはただ不安に怯えるばかりだった。

一部の者が噂していたのが、「海軍の秘密研究所」が関係しているという話だ。ある地点には軍の厳重な警戒が敷かれており、一般の人間は決して近づけなかった。その存在について知る者は少なかったが、地元の中でも特に古い家柄の者たちは薄々気づいていたという。

その研究所では、奇怪な機器が搬入され、日夜鳴り響く機械音とともに何かが開発されていたらしい。「Z」という名称のもとに進められていた計画は、どうやら極秘の「最終兵器」を作るためのものだったという。プロジェクトの名が示す通り、それは人類の終わりを暗示するような恐ろしい計画だった。

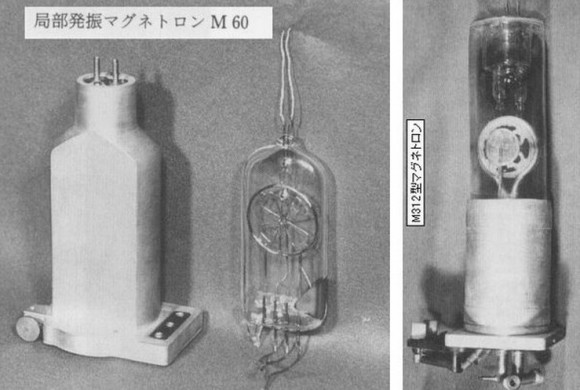

計画の中心には、後にノーベル物理学賞を受賞する朝永振一郎をはじめ、天才と呼ばれる科学者たちが集められていた。彼らが目指したのは「殺人光線」だったという。マグネトロンと呼ばれる特殊な真空管を利用して、強力な電波を発生させ、人間や物を焼き尽くす兵器を作ろうとしていた。光も見えず、音も聞こえない死の波が放たれるのだ。

近隣に住む人々は、研究所の存在には気づいても、その中で何が行われているのかを知る術はなかった。ただ、一つ不気味な出来事があったという話が伝わっている。ある晩、風もないのに突如として家屋の柱が軋むような音が響き、庭先に置かれていたバケツがいきなり溶けたことがあったそうだ。その時、遠くから奇妙な光が一瞬だけ空を貫き、見えた気がしたという。

また、当時の若者の一人が、夜中に友人と肝試しにその施設の周辺へ忍び込んだ。軍用トラックの音が消えるのを見計らい、茂みを抜けて進んだところ、鉄柵の向こう側にぼんやりと赤い光が見えた。その光は次第に形を持つようになり、巨大な渦となって彼らに向かって迫ってきたという。慌てて逃げ出したが、背後から耳を裂くような轟音が追いかけてきた。二人のうち一人は後日、原因不明の高熱で命を落としたとされる。

島田市への模擬原爆投下後、秘密研究所は急速にその存在を消し去られた。施設は取り壊され、そこにあった記録や機器は全て軍によって持ち去られたという。現在、その場所には何も残されておらず、何が起きたのかを知る手掛かりは一切ない。

ただ、一つだけ妙な話がある。その地に建てられた民家の住人が、夜になると柱の一部から微かに「ジジジ……」という音がするのを聞いたと言う。何度修理してもその音は消えず、ある夜、家の天井裏から白い煙のようなものが漏れ出してきた。驚いて確認すると、そこには焼け焦げたマグネトロンの部品が埋め込まれていたというのだ。

それが真実かどうかは分からない。ただ、島田市に生きる者たちは、あの忌まわしい爆弾が何を示していたのか、今でも時折語り草にしている。そして、二度と同じ過ちが繰り返されることのないよう、その記憶を心の片隅に残し続けている。

[出典:matome.naver.jp]

[出典:home.catv.ne.jp]

戦後の日本では、軍事技術がもたらした功罪について語られることが少なくない。その中でも「殺人光線」にまつわる話は、いまだに静かに囁かれている。

かつて静岡県島田市の秘密研究所で行われていた「最終兵器」の研究。戦争末期の日本が「殺人光線」という想像を超えた兵器の開発を試みていた事実は、一部の人々にとって忘れられない記憶だ。その技術の中核にあったのが、「マグネトロン」という特殊な真空管だった。

当時の技術水準で、「マグネトロン」を使い数メートル離れた小動物を殺傷する実験には成功していたという。研究者たちはさらにこの技術を進化させ、空を飛ぶ爆撃機を撃ち落とす目的で使うことを夢見ていたらしい。しかし、戦局の悪化や資材不足、そして兵器化に必要な精度を実現するには時間が足りなかった。結局、「殺人光線」が実用化されることはなかった。

だが、戦後になってこの研究がどれほど重要視されていたかを証明する出来事が起きる。敗戦後、日本の軍事施設を調査したアメリカの調査団が、島田市の研究所を訪れた際のことだ。そこで彼らが目にしたのは、「マグネトロン」を基盤とした未完成の研究資料の山だった。調査団の一人は驚きの声を漏らしたという。「日本には、こんな技術があるのか!」「これが完成していたら……」

その場で全ての資料と試作品が押収され、アメリカ本国に送られた。その後、研究所は取り壊され、記憶の中だけの存在となった。

アメリカに持ち帰られた資料は、あるメーカーによって再評価されることとなる。そして、戦後二年を経たある日、アメリカの企業が「電子レンジ」という画期的な家庭用電化製品を発表する。マグネトロンの特性を応用し、マイクロ波を使って食べ物を加熱する仕組みだ。特許を取得したのは、かつて軍需産業を担っていたメーカーだった。

戦争が終わり、軍事目的で開発された技術が、人々の生活を一変させる家電として転用される。その背景には、ただの技術革新ではなく、戦時中の恐ろしい兵器開発の名残があったとされる。実際、「電子レンジ」の誕生は、日本が生み出した「殺人光線」の研究がなければ実現しなかったという見解もある。

軍事技術が平和利用される例は他にもある。カーナビに搭載されるGPS機能は、元々はミサイルの命中精度を上げるために開発されたものだ。アメリカ軍では一九八〇年代には既に実用化されており、その後民間技術として解放された。さらに、近年普及したお掃除ロボット「ルンバ」もまた、地雷探知用ロボットの技術を活用したものだ。開発された地雷撤去ロボット「フェッチ」の人工知能が、ルンバの基盤となっている。

このように、軍事目的で生まれた技術が生活を豊かにする一方で、その裏に隠された恐ろしい側面を忘れてはならない。我々の暮らしを便利にする製品のどれかが、元は殺人兵器として構想されていた可能性があるのだ。

現在も世界のどこかで、新たな技術が兵器として開発されているだろう。そして、それがいずれ生活の一部として人々に浸透する未来もあり得る。そのとき、我々はその技術の本質をどのように受け止めるべきなのかを問われることになるだろう。恐怖と利便性、その間に存在する薄い境界線の上で、技術は進化し続けている。

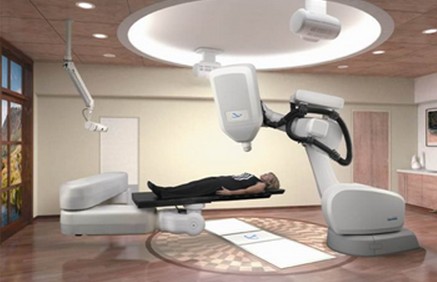

[出典:central.or.jp]

癌治療の最前線に立つ技術「サイバーナイフ」は、驚くべき進化の象徴だ。その特徴は、動く癌細胞を正確に追尾し、高精度の放射線で治療を行うこと。これは、もともと爆弾を迎撃するために開発された軍事技術の応用から生まれたものだ。

戦場での爆弾迎撃は、動く目標を逃さず追い続ける技術が求められる。それは命を守るための防衛技術として進化を遂げ、やがて戦争を離れた医療の分野で新たな役割を果たすようになった。爆弾に代わる目標は、人体の中で動き続ける癌だった。その結果、かつては絶望的とされた癌患者にも新たな希望をもたらす治療法としての「サイバーナイフ」が誕生したのだ。

こうした技術の流れは、軍事開発が平和利用へと転換する一例に過ぎない。だが、その影には常に「殺戮」を目的として生み出された技術が横たわる。この事実は、技術の恩恵を享受する私たちが考えなければならない重要な問いを投げかけている。

アルフレッド・ノーベルの人生も、技術の光と影を象徴している。彼はダイナマイトを発明し、それが土木工事や採掘の現場で革命を起こした一方で、兵器として大量殺戮に使われる現実を目の当たりにした。その結果、彼は生涯を通じてその矛盾に苦悩し、最終的には財産の大部分をノーベル賞の創設に充てることを決意した。科学や平和、文学の進歩を称えるこの賞は、彼が技術の誤用を悔い、後世に残した贖罪の形ともいえる。

軍事技術がもたらす「破壊」と「創造」の狭間に立つ歴史は、これからも繰り返されるだろう。その中で、私たちは技術の本質をどのように捉え、どのように活かしていくべきなのかを問われ続ける。サイバーナイフという一つの成果が、戦争の負の遺産から生まれたものであるという事実を噛みしめながら、平和な未来を築く手段としての技術の可能性を信じたいと願うばかりだ。

(了)