当時、小学生だった我々の遊び場は、学校裏手に広がる山だった。

我々は廃屋化した物置小屋や東屋を「秘密基地」として占拠し、独自の遊び場として利用していた。これらの場所は人目が少なく、子供たちの冒険心を刺激する要素があったため、まさに秘密の隠れ家に相応しいと思えた。

加えて、建物が廃れているために、誰にも見つからずに自由に活動できることが我々にとって大きな魅力だった。その時期の我々のグループは、既存の基地の場所を全員が共有しており、そこが共通の集合場所として機能していた記憶がある。基地に集まると、そこには冒険の匂いと新しい発見の期待が満ちていた。

幸運にも、そこは不審者や大人が訪れるような場所ではなかったため、我々が占拠していても誰からも咎められることはなかった。学校の規則に反することをしているという緊張感はあったが、それ以上に基地が与えてくれる自由な空気と仲間との絆はかけがえのないものだった。

最後の基地を見つけるまでは……

その日、リョウとサトウが新しい基地を見つけたと言うので、私(タカ)、ケンジ、シンゴの三人は放課後に彼らの案内でその場所に向かうことにした。

そこはまさに「あばら屋」という名に相応しい、老朽化した小屋で、トタンには汚れた錆が浮き出し、触るだけでも気が滅入るような場所だった。辺りには木々が生い茂り、その小屋がひっそりと存在していることに誰も気づかないような雰囲気が漂っていた。

「昨日、リョウと虫取りしてるときに見つけたんだ。鍵があったけど簡単に壊せた」

サトウが入り口の薄いドアを軽く蹴りながら言った。その声にはちょっとした得意げな響きがあった。

我々も中に入ってみると、カビ臭く蒸れた空気と、油のような異様な匂いが鼻を突いた。狭い空間は長年放置されていたせいか、湿気が籠っており、壁には黒い染みが広がっていた。

「くせえし、汚ねえな。ここ、本当に基地にするのか?」

シンゴが顔をしかめて外に出て行った。内部には変色した新聞紙の切れ端や木屑、ヘドロのようなものが床にこびりついていて、私自身もここに長く滞在するのは躊躇われた。しかし、その荒れ果てた環境に挑戦することで、より深い冒険心が刺激されていたのも事実だった。

「とりあえず、何かお宝でも探してみようぜ!」

ムードメーカーのケンジが提案し、我々は小屋の中でお宝探しを開始した。皆で手分けして壁際の埃まみれの物をひっくり返し、隅々まで調べた。古びた缶や、蜘蛛の巣に覆われた木箱がいくつか見つかり、その中には全く使えないガラクタばかりだったが、それでも何か特別なものを見つけたいという気持ちが我々を突き動かしていた。

小一時間もしないうちに、「ねえ、ちょっと来てみろよ」とケンジが何かを持ってきた。それは人間の「歯」だった。

「うわっ、ケンジ、何持ってんだよ!」

シンゴが驚きの声を上げる。一方、サトウは平然とケンジに歩み寄り、彼の手からその「歯」を取り上げた。

「これは入れ歯だな。ここには年寄りがいたんだろう」

「ケンジ、これどこにあった?」

「流しのところにあったんだ」

ケンジの言葉に対して、サトウは考え込むような表情をした。彼の目が鋭く光り、まるで謎解きを始める探偵のようだった。

「昨日はこんなもの無かったよな?」

リョウに確認すると、「うん。絶対になかった」とリョウも断言した。その言葉に我々は一瞬、背筋に冷たいものを感じた。誰かがこの場所に出入りしているのかもしれないという考えが頭をよぎり、不安が一気に膨らんだ。

「年寄りが来てたんだとしたら、見つかったらヤバいぞ!」

ケンジは大慌てで、「俺、帰る!」と叫んだ。その顔には恐怖が見え隠れしていた。

「俺も!いちぬけたー!」

「にーぬけた!」

ケンジとシンゴに続いて、私もその場を離れようとした。その時、リョウが何か言いかけたが、我々三人が入り口のドアを開けた瞬間、全てが止まった。

手に山刀と、小動物のようなものを持った、異様な雰囲気の老婆がそこに立っていた。

突然の遭遇とその老婆の圧倒的な存在感に、我々は声を発することも、その場から動くこともできなかった。老婆の姿は異常に痩せ細り、目つきは鋭く、まるで我々を射抜くかのようだった。彼女の口元には笑みとも言えない不気味な歪みが浮かんでいた。

数秒間、ただ老婆を見つめていると、彼女の唇がゆっくりと動いた。

「お前たち、何してるんだ」

「ここから出ていけ」

そう呟くと、老婆は山刀を振り上げ、一番近くにいたケンジに向けて振り下ろした。その動作には一切のためらいがなかった。

ケンジのタンクトップから覗いていた肩に赤い筋が走り、次の瞬間、血がたぷっと溢れ出た。

「う、うわぁぁぁ!」

痛みよりも恐怖が勝ったのか、ケンジは肩を押さえながら一目散に走り出した。私も何が起こったのか理解できないまま、とにかく逃げた。恐怖が体を突き動かし、ただひたすらに足を動かした。

気がつくと、基地からかなり離れた場所にいた。心臓がバクバクと音を立て、息が切れていた。

「ケンジ、大丈夫か?」

シンゴと一緒に駆け寄ると、ケンジは「う、うん。痛いけど大丈夫だ」と言った。しかし、その表情は明らかに震えており、無理に強がっているのが見て取れた。

しばらくしてサトウがやってきて、ヨモギの葉をケンジに渡した。「これで傷口を押さえておけ」と助言する。その手際はどこか落ち着いていて、頼もしかった。

サトウが顔を見回し、一言。「リョウはどこだ?」

そう、リョウだけが逃げ遅れていた。私たちは再び恐怖に襲われた。あの老婆とリョウが二人きりになっている状況が頭をよぎり、不安が胸を締めつけた。

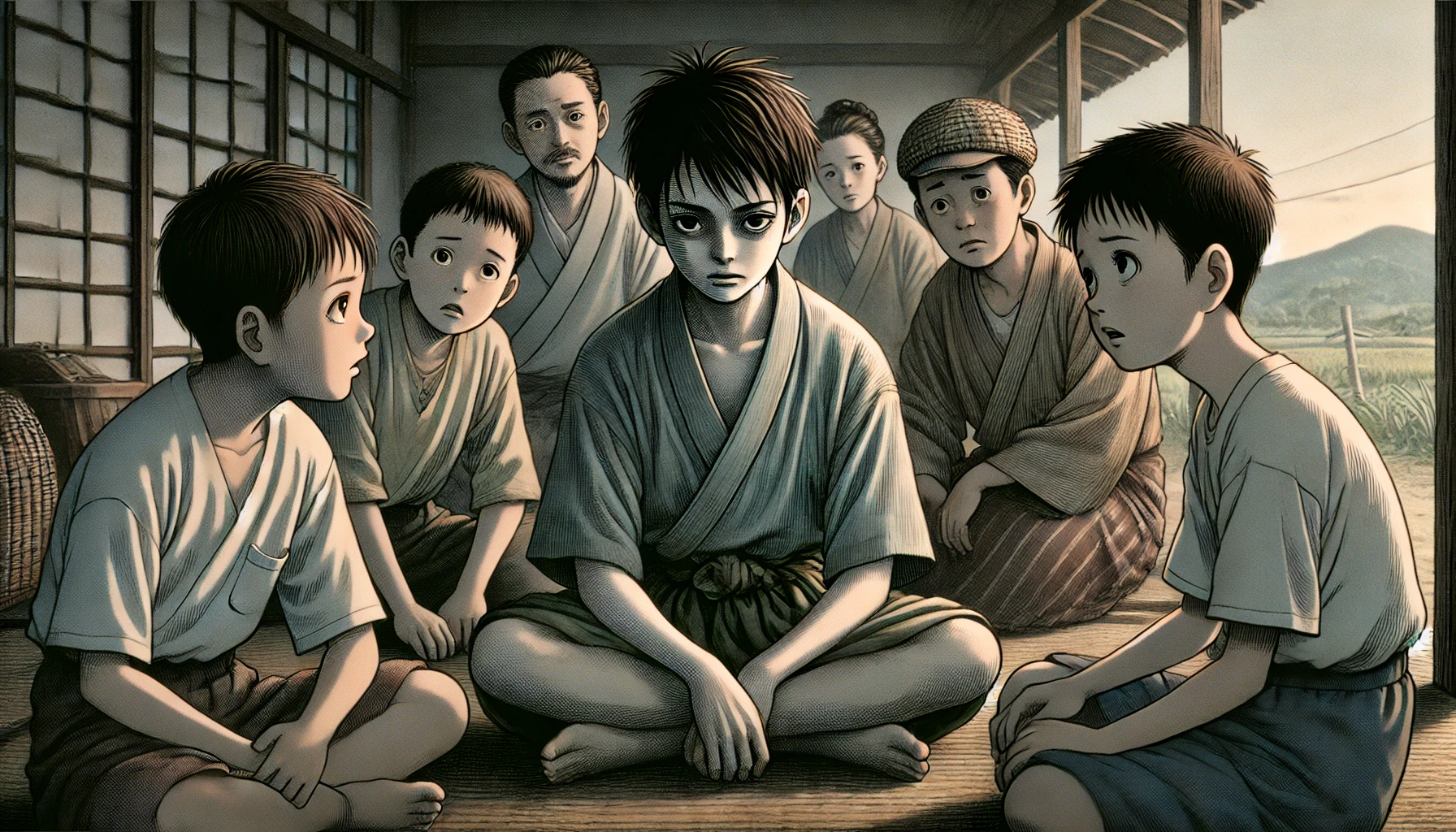

後日、我々が再び集まったときにリョウの話を聞くことができた。

結論から言うと、リョウはあの老婆に何らかの行為を強要され、逃げられなかったと言った。その詳細については語らなかったが、彼の表情からその恐怖が伝わってきた。リョウの目は空ろで、彼の心に深い傷が残っていることが容易に想像できた。

「あの老婆、狂ってる……狂ってるよ……」

リョウはうわ言のように繰り返し、我々もそれ以上何も聞けなかった。彼の苦しみは明らかで、私たちにはそれ以上の問いを投げかける勇気はなかった。

小学生にして童貞を喪失、しかも相手は精神的に異常が見られる老婆。ケンジの件も含めて警察に届けるべきだったが、「誰にも言わないでくれ」とリョウが願ったため、この件は無かったことにされた。我々はその望みを尊重することにしたが、その代償は決して小さくなかった。

しかし、納得がいかないのはケンジだった。傷は縫うほどではなかったものの、大きな痕が残り、その腹いせに老婆の基地に放火した。ケンジの行動は衝動的で、怒りと恐怖が入り混じった結果だった。

幸いにも放火当時、老婆はいなかったが、その後、彼女が別の場所に居座っているのを近隣の人々が目撃していたらしい。その情報を聞いたとき、我々は安堵と不安が入り混じった複雑な感情を抱いた。老婆が無事だったことは安心だったが、再び出会う可能性があるという事実に、再び恐怖が蘇った。

老婆の姿を見かけたという話を聞いた夜、私は眠れなかった。その光景が何度も夢に現れ、目が覚めるたびに心臓が早鐘を打つように鳴っていた。仲間たちも同じだったようで、次の日学校で会ったとき、皆どこか疲れ切った顔をしていた。

それでも我々はお互いに励まし合い、少しずつ日常に戻ろうと努めた。しかし、あの「あばら屋」での出来事は決して忘れることができるものではなかった。それは我々の心に深く刻まれ、何年経ってもその傷痕は消えなかった。

(了)

[出典:88 名前:あなたのうしろに名無しさんが…… 投稿日:02/02/22 06:55]