事件概要

- 発生:1984年1月10日、札幌市豊平区で当時9歳の城丸君が行方不明となる。自宅で電話を受けた際に「ワタナベさんのお母さんが、僕のものを知らないうちに借りた。それを返したいと言っている」と家族に告げ、ひとりで外出。その後、母親の指示で兄が追うも見失う。家族・近隣に「ワタナベ」の知り合いはおらず、町内の唯一の渡辺家とも交流なし。

- 初動捜査:同年1月14日に公開捜査。資産家家庭であったため身代金誘拐の可能性も検討されたが、身代金要求の連絡はなし。

- 目撃と聴取:捜査開始直後、当時29歳の元ホステスAのアパート階段を城丸君が上っていったとの目撃証言。Aは訪問自体は認めたが「他の家と間違えたらしく、すぐ帰った」と供述。

- 周辺情報:同日、Aが大きな段ボール箱を部屋から運び出していたとの情報や、Aに数百万円の借金があったとの情報が寄せられるが、決定打なく捜査は難航。

- Aの生活変化:1986年5月、Aは農家の男性Bと結婚。1987年12月30日、新十津川町のAらが暮らす自宅が火災で全焼し、夫Bが死亡。Aと連れ子の長女は無事。Bには1億円余の保険が掛けられており、Aは請求(後に取り下げ)。

- 骨片の発見:火災後、Bの弟が焼け跡を整理中に、ポリ袋に入った焼けた人骨を発見し通報。当時のDNA鑑定では身元不明。

- その後の事情聴取:Aは再聴取でポリグラフに特異反応。事件関与を匂わせる発言もあったが、身元不明のため追及は進まず。

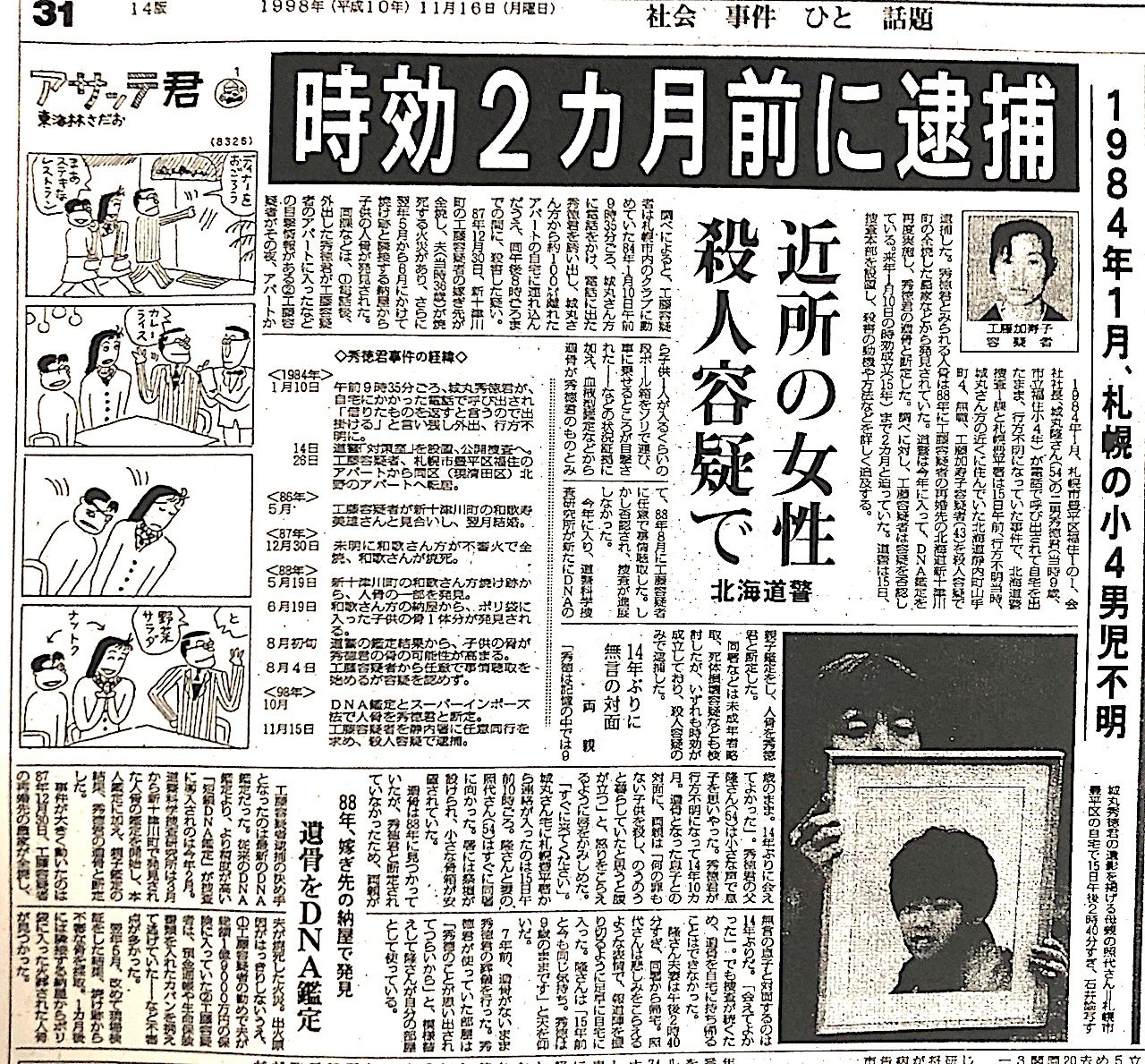

- DNAでの特定と逮捕・起訴:1998年、短鎖式DNA型鑑定により骨が城丸君のものと判明。同年11月15日逮捕、12月7日殺人罪で起訴。この時点で殺人の公訴時効成立1か月前、傷害致死・死体遺棄・死体損壊は時効成立。検察は当初、Aの借金を背景に身代金目的の誘拐・殺害を主張したが、死因・殺害方法は不詳のまま立件。

- 公判経過:

- 被告人Aは罪状認否で全面否認。その後の被告人質問では検察官の約**400の質問に「答えることはない」**と黙秘。弁護人は被告人質問自体に反対。

- 検察は多数の状況証拠を総合し無期懲役を求刑。弁護側は無罪主張。

- Aは経済的に困窮しておらず、身代金目的の誘拐動機は見出せないとされた一方、遺体の長期保管や焼損骨の隠匿、初期捜査段階の関与示唆は事実認定。

- 判決:

- 2001年5月30日・札幌地裁:Aの家から見つかった骨が城丸君のものであること、電話で男児を呼び出したのはAであることを認定。多くの状況証拠からAの元にいる間、Aの犯罪的行為によって死亡した疑いが強いとしつつ、殺意の存在には合理的疑いが残るとして殺人罪は無罪。傷害致死・死体遺棄・死体損壊は時効のため有罪にできず。

- 同判決は黙秘権の行使は被告人の権利であり、供述拒否を不利益に扱えないと指摘。

- 2002年3月19日・札幌高裁:検察控訴を棄却。一審の認定を支持し、黙秘権保護の観点から検察の質問の在り方に批判。検察は上告を断念し、無罪確定。

- 刑事補償:2002年5月2日にAが刑事補償金1160万円を請求し、同年11月18日に930万円の支払いが決定。

- 遺族の声:被告人の黙秘や司法判断に対し、真実解明への不満と批判が表明された。

推理と考察

与えられた事実のみから、論理の輪郭を描く。鍵は呼び出しの偽装、アパート到達の確実性、遺骨の所在、そして動機の空白である。

1. 呼び出しの不自然さと人物特定

- 家族・近隣に「ワタナベ」縁者が存在せず、町内唯一の渡辺家とも交流なし。それでも男児は特定の用件(返却)で外出している。架電内容は虚偽の口実である蓋然性が高い。

- 地裁は呼び出しの主がAと認定している。これは犯行の起点をAの側に引き寄せる要素である。

2. 目撃証言とA供述の齟齬

- 目撃は**「Aのアパート階段を上る男児」**という具体。Aの「すぐ帰った」との供述は、**呼出目的(物の返却)**とも整合しにくい。

- さらに同日に大型段ボールを運び出すAの挙動が重なる。これらは互いに状況証拠として連関し、室内で何らかの異変が生じた可能性を補強する。

3. 遺骨の発見場所が示す事後工作の可能性

- ポリ袋入りの焼損骨がAの嫁ぎ先宅から見つかった事実は、遺体が長期保管・移動された可能性を強く示唆する。火災で偶然形成された骨ではなく、袋詰めで別個に存在している点が決定的だ。

- 裁判所も遺体長期保管と焼損骨の隠匿を事実認定している。死亡後の隠蔽行為はAとの関連性を濃くする。

4. 動機仮説の破綻と「殺意立証」の壁

- 初期情報として借金が取り沙汰された一方、審理ではAは経済的困窮ではないと評価され、身代金目的誘拐は成立しにくい。金銭動機は薄い。

- 死因・手段が特定不能で、殺意(故意)の立証に合理的疑いが残った。これは殺人罪での有罪を阻む核心となった。

5. 法的枠組みが結論に与えた影響

- 1998年の立件時、傷害致死・死体遺棄・損壊は時効完成。ゆえに訴因は殺人に一本化された。事実関係が「Aの管理下での致死の疑い」までしか高められないなかで、故意の壁と時効の制約が絡み、無罪確定に帰着している。

6. 作業仮説(ワーキングシナリオ)

- 呼び出し(偽名/虚偽の口実)→A宅滞在→室内での事故または過失を含む致死→遺体の保管・移送→焼損骨の隠匿。

- これは**裁判所の事実認定(滞在・事後隠蔽)**と齟齬が少なく、故意殺害を断定しない点で与件の範囲内に収まる。第三者関与を正面から示す材料は乏しく、単独処理の方が合理的だが、断定は避ける。

7. 結語

- 本件の核心は、「誰が殺したか」以前に「どうして真相に到達できないか」にある。呼出の偽装と遺骨の所在が濃厚な状況を形成する一方、殺意と死因の不特定が刑事司法の閾値を越えなかった。結果として残るのは、高い蓋然性の物語と、法的確実性の不足という二重の壁である。