あれは、五年前のことだった。

東京の練馬にあるロフト付きのワンルームアパートに住み始めた頃の話だ。

前の会社を辞めたとき、会社が借り上げてくれていた住まいも同時に失うことになった。上司と大喧嘩して辞めたので、引き継ぎもなく、退職金も雀の涙。無職のまま新しい部屋を探さなければならなかった。金もない、保証人もあてにならない。条件は最悪だった。

池袋の不動産屋をふらふら回っていると、不思議なほどあっさり部屋が見つかった。練馬の外れ、ロフト付き、家賃は安い。

唯一の難点は、昼間でもほとんど日光が入らないことだった。内見の時も、出窓の向こうに砂利の庭が広がり、どんよりとした陰の空気が漂っていた。だがそのときの俺には「どうせすぐ引っ越せばいい」としか思えなかった。

引っ越しを終え、すぐに新しい仕事も見つけた。最初は順調に思えたが、何かがおかしかった。

やりたかったはずの職種なのに、どうにも気力が出ない。勤務態度も荒れ、三ヶ月も経たずに辞めた。ちょうど同じ頃、付き合っていた彼女の態度が急変し、理由もなく別れを告げられた。

それから俺は、完全に堕落した。

三ヶ月、ベッドの上でオンラインゲームにのめりこみ、食料とタバコを買うためだけに外に出た。部屋はゴミで埋まり、寝る場所を確保するために足でゴミをかき分ける毎日。窓の外の光は一度も恋しく思えなかった。むしろ、世界から切り離されていることに安堵していた。

そんなある夜、耳元で「クスクス」と笑う声を聞いた。

最初はゴキブリが這っているのかと思ったが、妙に人間的な響きがあった。数日経つうち、それが子どもの笑い声だと気づいた。疲れからくる幻聴かもしれないと、気にしないようにした。

だが、笑い声はやがてすすり泣きに変わった。小さな子が布団に顔を埋めて泣いているような、湿った音。

その瞬間、背筋が冷たくなった。けれど俺はやはり無視を続けた。ゲームの中の世界の方がはるかに現実味があったのだ。

隣の部屋からは、夜中に叫び声が聞こえるようになった。何度か外に出て確認すると、気づけば隣人はみな引っ越していく。あれほど人の出入りが激しいアパートは見たことがない。

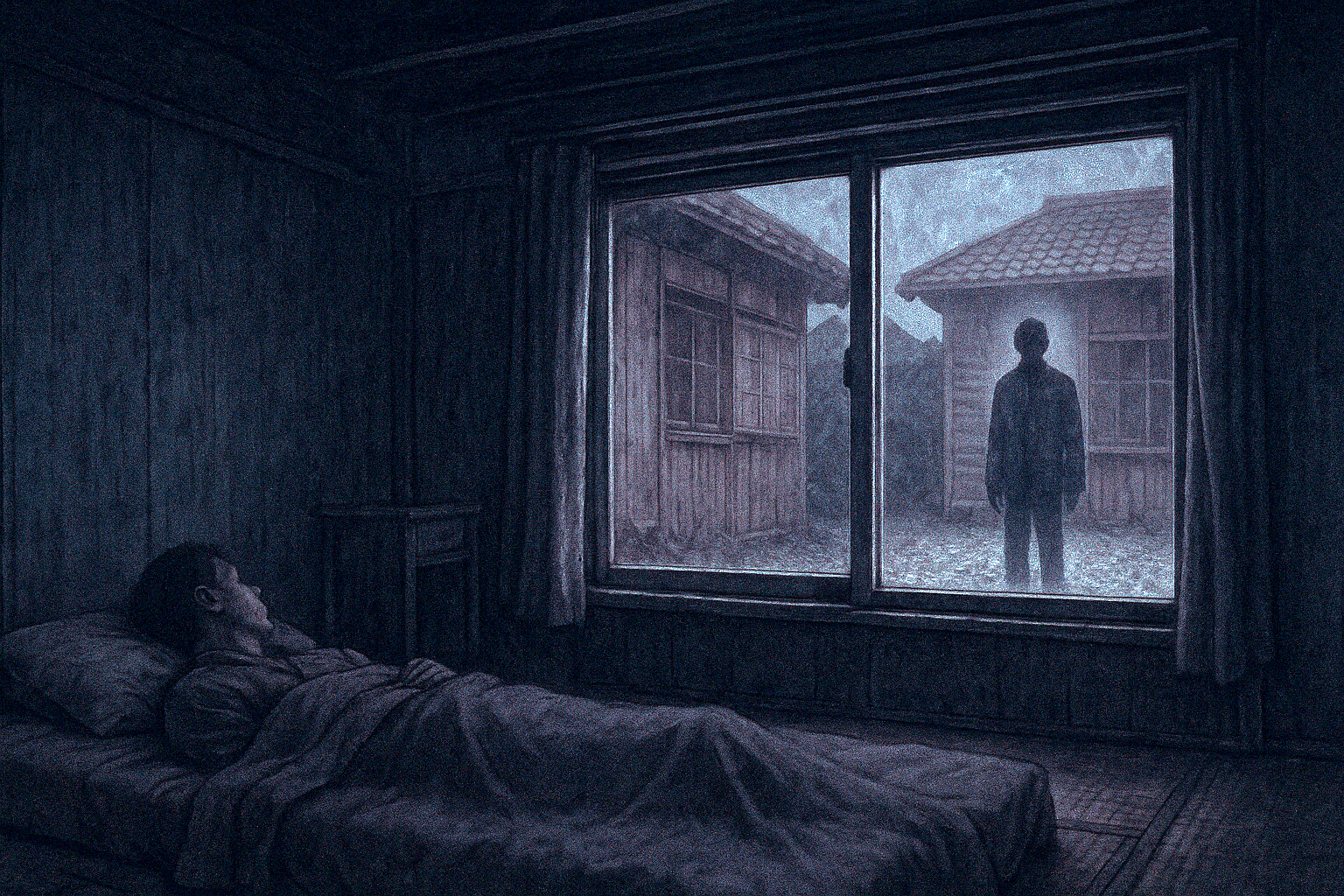

出窓の向こうにある砂利の庭からも、決まって午前二時になると足音が聞こえ始めた。じゃり、じゃり、と。誰かが歩いている。

隣人に尋ねると「ああ、聞きますよね。二時に歩いてる人」と、平然と答えた。

ある夜、意を決して足音の正体を確かめようとした。

二時きっかり、足音が始まる。ベッドから飛び起きて外へ出た。砂利道の突き当たりは別のアパートの壁で行き止まり。人が通り抜けることはできない。

懐中電灯を向けると、奥に人影が見えた。黒いシルエットがこちらに背を向けて立っている。タバコをふかしながら待ったが、三十分経っても影は動かない。痺れを切らして砂利道に踏み込むと、そこには誰もいなかった。

翌日、警察に通報したが、取り合ってもらえなかった。

その頃から、部屋の中の現象が一気にエスカレートした。

夜中、木が割れるような「バキン」という音が響く。鉄同士がぶつかり合う「ガキィィン」という衝撃音も。

そしてついに、布団の横に人影が現れた。

痩せこけた男が、ベッドの上に立ち、俺の顔に近づいていた。

ぼんやりした輪郭だが、確かにそこにいる。

「ここは俺の家だ。勝手に寝るな。出て行け、殺すぞ」

低い声が響いた。

俺は眠気と苛立ちで頭が回っていなかったのか、逆に怒鳴り返した。

「家賃払ってんのは俺だ!出ていくのはお前だろ!」

すると、男は血走った目で「ここはずっと前から俺の家だ!お前こそ消えろ!」と喚いた。

夢ではない。会話が成立してしまっている。

恐怖よりも倦怠が勝ち、俺は「もういい、寝る」と言って目を閉じた。怒鳴り声が響く中、眠りに落ちた。

それからというもの、男は繰り返し現れた。

「出てけ、出てけ、殺すぞ」

顔を覗き込み、無表情で呟き続ける。だが、手を出してくることはなかった。

俺は試しに「いいから殺せ」と返したこともある。

男は同じ言葉を繰り返すだけ。壊れたレコードのようだった。

幻覚ではないと確信できる理由がいくつもあった。

粗塩を盛ると数日は静かになるが、盛り直しを忘れるとすぐ現れる。

お札を貼ると弱まった。だが逆に、彼が怒っているようにも感じられた。

一番確かなのは、飼っていたフェレットの反応だった。

夜中、やつが現れるときに限って、フェレットはケージの中で暴れ、何かを避けるように身をすくめた。

それでも俺は、生活を続けた。

新しい彼女ができ、彼女の部屋で過ごすことが増えると、怪異の頻度は減った。部屋に戻っても現れない夜が増えた。やはり精神状態と部屋の汚れが引き金になっているのかもしれないと思った。

最終的に、俺はそのアパートを引っ越すことになった。

不動産屋に一連のことを話しても「そういう報告はありません」と冷たく答えるだけだった。

引っ越しの日、荷物を運び終えたとき、父がふいに言った。

「なあ、お前の部屋に出たのって、痩せて髪の長い男じゃなかったか?」

その特徴は、まさにあの男そのものだった。

「なんで知ってる?」と問うと、父は薄く笑いながら言った。

「お前の部屋に手伝いに行ったとき、砂利道に立ってたんだよ。こっち見ながらニヤニヤしてた」

俺は凍りついた。

あれは部屋の中だけでなく、外にも出られたのか。

砂利の足音はやはり、俺を見張るために徘徊していたのだろうか。

あのアパートを離れて数年。

今では別の部屋で暮らしている。だが夜中、無意識に時計を確認する癖が抜けない。二時を過ぎると、あの足音がまた聞こえる気がするのだ。

[出典:353 :280:2006/11/21(火) 16:59:32 ID:ikwjRB/00]