中学二年生のとき、祖父が亡くなり、葬儀に出席することになった。

当時、北海道に住んでいた自分にとって、本州に住む父方の祖父と会う機会は少なかった。祖父は寡黙で「孫を可愛がる」タイプではなく、自分の道を貫く人だった。正直言って、それほど身近に感じる存在ではなく、悲しみもあまり湧かなかった。むしろ学校を休んで遠くへ行ける旅行気分だったのを覚えている。

葬儀は仏式ではなく神式で行われた。読経しか知らなかった自分にとって、平安時代さながらの装束を着た神官が暗闇の中で儀式を執り行う光景は新鮮で、弟と「なんかカッコいいね」とささやき合いながら興味津々で見ていた。

儀式が無事終わり、「次は火葬場か」と思っていると、誰も動こうとしない。不思議に思って叔母に尋ねると、「ここでは火葬はしないよ。みんな土葬だから」と言われた。驚くと同時に、「これ、学校で話のネタになるな」とも考えた。

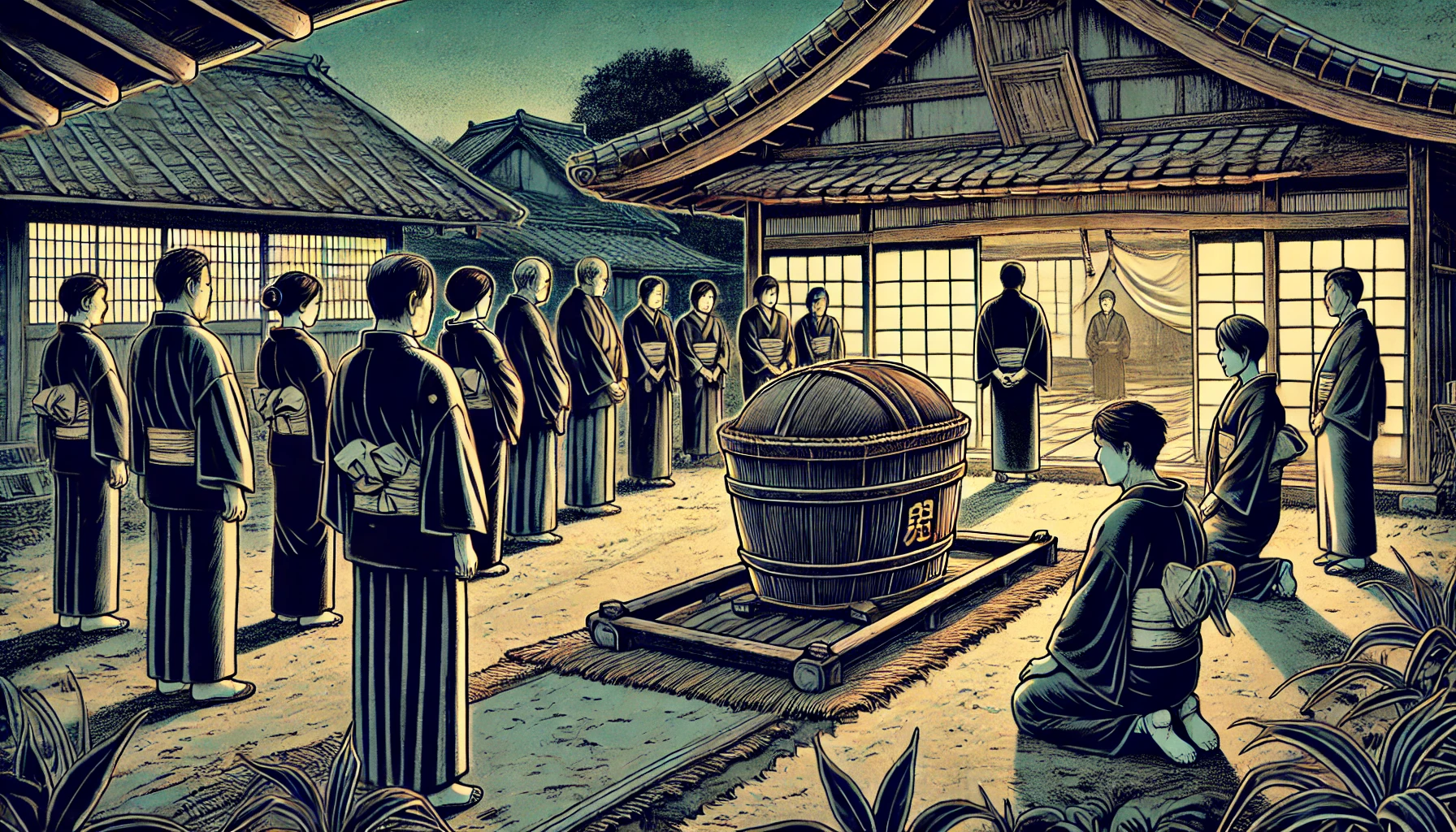

しばしの休憩が終わると、父や親戚の男性たちが祖父の遺体を縁側に運び出し、庭には大きな木製の桶――座棺が用意された。「ドリフのコントで見たやつだ!」と内心浮かれたが、弟がニヤニヤしてこちらに合図してきたため、バレないよう急いでその場を離れた。母が弟を連れて家の中に入ったことで、なんとかその場に残ることができた。

やがて周囲は静まり返り、座棺を囲む人々が目を閉じ頭を垂れた。どうやら自分も儀式に参加できるらしい。祖父の遺体を座棺に収めるべく、父たちが運び入れようとするが、死後硬直した遺体は真っ直ぐ伸びたまま動かない。「これを曲げるのが“大仕事”なのか」と思った次の瞬間、耳に飛び込んできたのは背筋が凍るような音だった。

ゴキッ、ゴキゴキ……バキッ……

静寂の中、祖父の骨を折る音が響いている。父や叔父たちが祖父の遺体を座棺に収めるために骨を折り曲げているのだ。逃げ出したくても動けず、必死に目を伏せて耐えた。その嫌な音は、祖父の遺体が桶の中で膝を抱える形に収まるまで続いた。そして最後の一音――グキャッ――が響いた瞬間、首が後ろへ折れたのを見てしまった。慌てて顔を覆った自分に、中年の男が「生き返ったらいけないからね」とつぶやいた。その日は何も食べる気になれなかった。

翌日、父の仕事の都合で早めに祖父の遺言書を開けることになった。長男である伯父が「本当は葬儀の後に開ける予定だったけど」と切り出すと、父は「でも内容は分かりきってるしな」と応じた。祖父は生前、家や土地は面倒を見た長男に、現金は兄弟で六等分する、と公言していたからだ。

遺言書は弁護士を通したものではなく、手紙のような形式だった。伯父が読み上げると、一同が戸惑いの表情を浮かべた。そこにはこう書かれていた。

「葬儀は親族のみの密葬で執り行うこと。村の連中は火葬を嫌い馬鹿にするが、自分は子供の頃から土葬の骨折りが恐ろしくて仕方なかった。孫たちを怖がらせたくないので、どうか火葬で見送ってほしい」

(了)