今でもあの夜の匂いを思い出すと、舌の奥に鉄の味が立つ。

雨上がりの舗装に染み出す土の匂い。濡れた電線から、かすかにじりじりと音が漏れていた。友人Aの親から連絡が来て、駅前の喫茶店で話を聞いた帰り道だった。私は胸ポケットのスマホを何度も触って、そこにある薄いぬくもりが急に消えるのではないかと落ち着かなかった。

喫茶店で出されたアイスコーヒーには細い氷が数本だけ浮いていて、音は鳴らず、舌だけが冷えた。Aの親は両手を組んだまま、テーブルの木目を見ていた。指の甲の小さな傷が、古い畳のほつれのように白く光った。「何か知っていたら」と言われた時、私はAが以前言っていたことをそのまま話した。神社で知り合った巫女と結婚する、宗派の関係で式には血の繋がった身内しか呼べない、と。

口に出してから、自分がその文を暗誦していることに気づいた。友人に同じことを話した時も、同じ速さで、同じ抑揚で、私は繰り返していたらしい。Aはみんなにそう言ったのだと親はため息混じりに言い、氷の溶けたコーヒーを一気に飲み干した。その時、窓の外の電線を一匹の雀が渡った。羽から落ちた水が日差しの中で粒になって、すぐに消えた。

帰り道、私は歩幅を狭くした。靴の中が少し湿って、親指の腹に靴下の縫い目が擦れた。胸の中で、祭囃子のようなものが小さく鳴った気がした。だがそれは、ただの脈打ちに過ぎないと思い直した。喫茶店で聞いた話は軽くない。けれど、重い話ほど、帰り道は身振りが小さくなる。

Aからの最後の連絡は、半年前の夕方だった。

画面の向こうでAは少し笑っていた。風に揉まれた紙の音、鈴の転がる音、どこか遠くで笛が伸びたり縮んだりしていた。私は冗談半分に「どこの神社の娘さん」と訊ね、Aは息を吸ってから「身内だけで」と言った。身内という言葉が舌に残り、私は浅くうなずいた。

その後に、Aの親から「行方不明」だと連絡が来た。私はすぐに「結婚するって」と答えた。親は首を傾げ、あの子は職場にも家にもそんなことを言っていないのだと、何度も手の甲を撫でた。私は唇を噛んだ。噛んだ跡がのちに白く残った。そこを舌で触るたび、Aの声が新しい皮を剥くように思い出された。

日が傾くにつれて、街路樹の葉の縁にだけ光が残り、風がその部分だけをめくろうとする。私は足を止め、スマホの履歴を覗いた。Aの名前の行に、見慣れない間があった。通話時間は短くないが、記憶は薄いところだけがくっきりしている。祭囃子の音。私の笑い。Aの息を吸う音。血の繋がった身内だけ、という繰り返し。

その夜は眠れなかった。枕の綿が湿って、耳の後ろが冷たくなる。目を閉じると、鳥居の朱がまぶたの裏で暗くなり、注連縄の藁が舌に触れるような錯覚があった。私は何度も寝返りを打ち、布団の端をつかんだ。爪で布がかすかに鳴る。遠くで、盆踊りで使い古された太鼓の皮のゆるんだ音が聞こえた気がして、私は座り直した。

朝になり、私は仕事の合間に神社の地図を検索した。けれど、私が試した名前はどれも曖昧で、当てはまりそうで当てはまらなかった。Aが好んで歩いた廃屋や廃神社は、住所よりも匂いで記憶されているのだ。湿った木、剥がれた白壁、抜けた釘の匂い。私は舌打ちを飲み込んだ。

数日後、Aの親からまた連絡が来た。

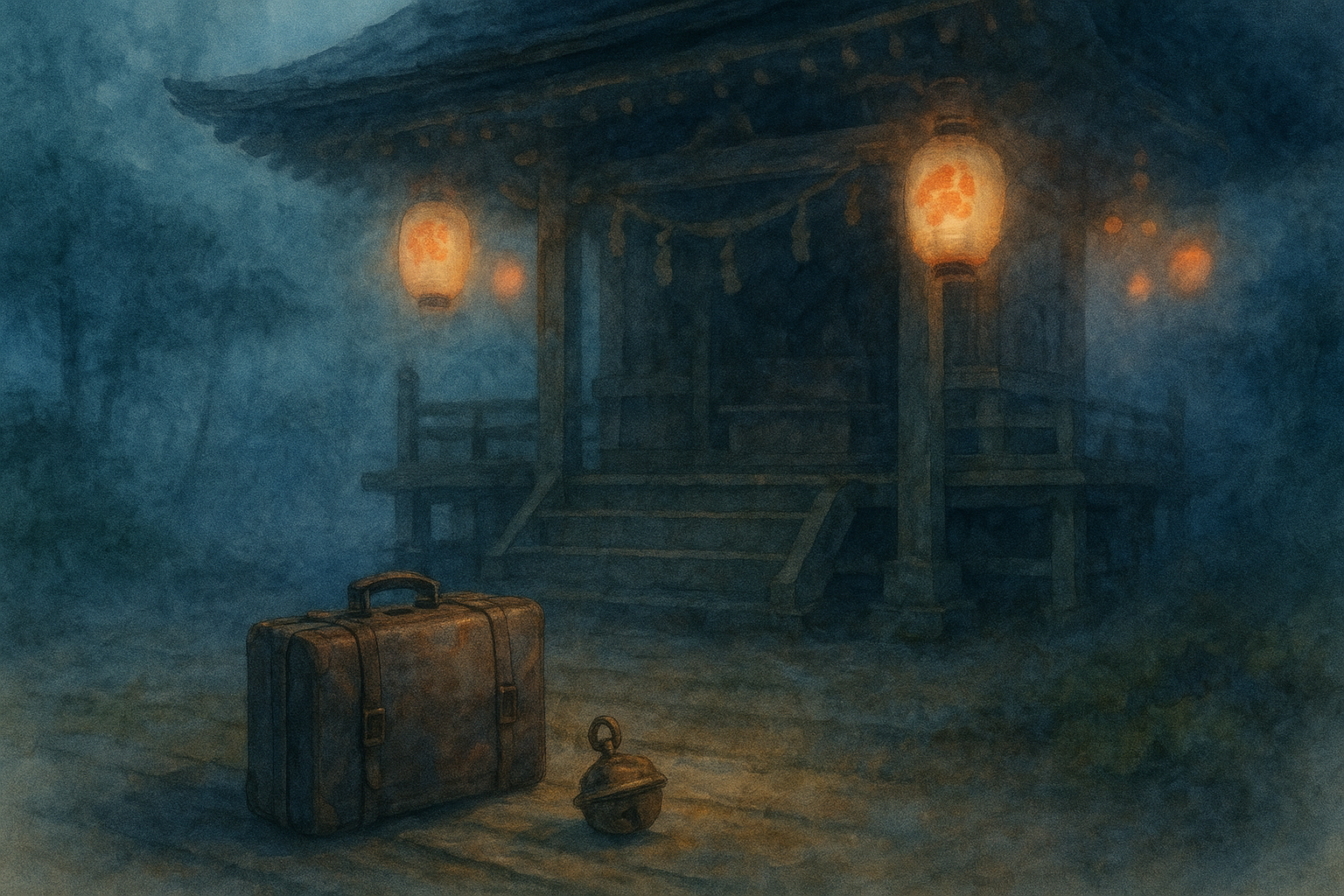

廃神社の本殿に、Aの荷物一式が置かれていたという。免許も財布もスマホも、替えのシャツも。私は電話を持つ手に汗をかいた。指先が滑り、着信の表示がふと揺れた。置かれていた本殿の写真を送ると言われ、しばらくして届いた画像を見て、私は息を止めた。欄干の影の上に、古い鈴がひとつ転がっていた。

私は自分の舌の先を軽く噛んだ。鈴の表面には錆がこびりつき、輪の部分だけが不自然に磨かれている。誰かが何度も握った跡だ。写真の隅に、紙垂の影が写り込んでいた。紙の切り口がささくれている。祭りの後に片付けを怠ったのではなく、誰ももう手を入れていないのだろう。風が吹けば、これらは自分で鳴り、自分で擦れる。

Aのスマホの通話履歴は最後が私だった、と親は言った。日付は、あの「結婚する」と言われた日のもの。私は自分の胸の内側が少し沈むのを感じた。ここから先は、私が持っている音だけが頼りになる。私はあの日の通話を、耳の穴に湿った紙片が入っていくような気持ちで、何度も再生した。

聞こえるのはAの息と、遠い囃子。笛は高く、やがて低く、その低さのうちに、もっと低いものが混じっている。地面の底で油が泡立つみたいな音。太鼓はゆっくりで、合間に金属の硬い打音が刻まれていた。鈴か、鉦か。Aが言葉を継ごうとすると、その打音が一本の線になって伸び、Aの語尾をさっと消す。

私は職場の階段室に隠れ、壁に背を押し付けて、通話録音を何度も聴いた。階段の冷たさがシャツ越しにじんわり背中に広がる。耳が熱い。再生の最後に、Aが言う。「身内だけでやるから」。そのあと、掠れた囁きが重なる。女の声にも聞こえ、風にも聞こえ、紙を撫でる音にも聞こえた。「みうち」。私はここで一度、息を止めてしまう。

囁きは続いていた。語尾を引き伸ばすような、湿った音とともに。「みうち、に、なるから」。そこで私は、指先から血が引いたのが分かった。Aの声ではなかった。何もかもが遅すぎる気づきだった。私は録音を止め、目を閉じ、耳鳴りが落ち着くのを待った。脈が、座敷の柱時計みたいに正確に鳴っていた。

Aの親と警察に呼び出され、私は記憶をなぞった。

私の言葉が私自身の口から離れていく途中で、形を変える。祭囃子は確かに聞こえた。鈴は転がったのか。私は頷いたか。頷いていないか。警察官の靴のつま先には砂がついていて、会議室の床にざりと音を立てた。私は喉が乾くのを誤魔化すために、舌で前歯の裏をこすった。鉄の味。新しい傷。

数日が経ち、何も進まなかった。Aの結婚届も出生届も出ていないと、親から再度連絡があった。私はカレンダーを眺め、日にちの区切りが薄暗く見えるのをぼんやり見ていた。夜になると、ベランダから遠い練習の囃子が聞こえる。公園で太鼓の打ち方を教える声が混じる。私は耳を閉ざしたいのに、なぜか窓の桟を開ける音のほうを先にしてしまう。

耳を澄ませる。笛の音が空の薄いところを針で縫う。家の中の空気が少し温んで、台所のスポンジから古い水の匂いがした。私は蛇口をひねり、水を出し、すぐに止めた。水はもう、夜の音を反射していない。私は自分の掌の中心を人差し指で押した。そこだけが体の地図から浮き上がる。

翌週、私はAと一緒に行ったことのある廃神社へ向かった。地図にない参道を覚えているか試すように、靴裏で苔を確かめながら進む。杉の根が土を持ち上げ、そこに落ち葉が湿り、甘い匂いがした。指先に木の皮の粉がつく。鳥居は傾き、注連縄は地面に触れかけている。鈴緒は切れて、鈴はない。あるのは輪っかだけだ。

拝殿の前に立つと、風はなかったのに頬に冷たい気配が触れた。

私は胸ポケットから小さなメモを出した。それは以前、Aにもらった地図だった。赤いボールペンで鳥居と拝殿の位置が雑に描かれている。紙は湿気で反り、端が波打っている。私はそれを指でなぞった。紙の毛羽立ちが爪に引っかかり、眉間が自然と寄る。

本殿の扉は少し開いていた。中は暗い。畳の端がほつれ、畳縁の模様が煤けている。私は靴を脱ぎ、足を入れた。床の冷たさが土踏まずへ忍び込む。鼻先に古い石の香りが昇り、舌の裏に渋みが広がった。耳は何も聞いていないはずなのに、鼓膜の裏で紙が擦れる。光は、舞台の上にひとつだけ降りる照明のように偏っていた。

舞台……と、心の中で口走ってから、私は笑ってしまった。ここは舞台ではない。本殿だ。誰も座らない椅子。誰も叩かない太鼓。誰も引かない幕。だが、私の体は観客の姿勢をとる。背筋を伸ばし、喉を細くして息を飲む。足の小指が畳の目に引っかかる。細い痛みが骨まで届く。

目が暗さに慣れると、正面の床に布製のバッグがあった。見慣れた色。肩にかけるための布が擦り切れ、金具が鈍く光る。Aのバッグだった。私は膝を折り、手を伸ばした。金具に触れた瞬間、皮膚に冷たい脂の膜が移った。指先がわずかに滑る。中には何も入っていないようで、かたん、と軽い音を立てた。

その側に、小ぶりの鈴が転がっていた。丸い胴の下の切れ目から、中の玉が見える。玉は動かない。錆が固めているのだ。私は親指と人差し指で輪を持ち上げた。輪の部分だけが滑らかで、油に濡れた鉄の感触に近い。誰かがここで何度も鳴らしたのだろう。鳴らすたび、指は汗を含み、そこだけが磨かれる。

私は鈴を置き、バッグの底を軽く叩いた。薄い埃が舞い、鼻にぴりっと刺さる。目が潤む。涙の膜越しに、正面の扉の隙間の向こう側に、短く白い影が立った気がした。紙垂か、誰かの袖か。私は吸い込んだ息をゆっくり吐き、喉の奥の熱を冷ます。耳鳴りが高くなり、やがて低くなり、最後に何かが触れるように止んだ。

その時だ。外の風もないのに、天井から垂れた古い注連縄が、ゆっくりと揺れた。

縄の影が畳に波打ち、小さい魚が泳ぐみたいに見えた。私は立ち上がり、足を一歩退いた。畳の下で、乾いた何かが割れる感触がある。貝殻のような、古い昆虫の殻のような、軽い砕け方。鼻に微かな甘さが混じった。

音がした。笛のような、風のような、遠い囃子。昼のはずなのに、音は夜の色をしている。私は口を半開きにして呼吸を整えた。舌の上に、血の味が戻ってくる。私の周囲の空気は、幕の裏側のように張り詰め、少し湿っている。ここでは誰かが見ている。見られる側の背中は、汗が冷えるのが早い。

私は、本殿の中央にある古い木箱のようなものに目をやった。賽銭箱ではない。寸法が違う。上面に細い隙間があり、そこから薄い紙が覗いている。箱の側面には、墨で書かれた字がかすれて残っていた。「血縁」。私は読めたところまで読み、そこで止めた。舌が勝手に上顎に貼りついた。

紙は、何枚も重なっていた。どれも古い。角が柔らかく丸くなり、湿気で貼り付き、指でめくると破れそうだ。私は両手の人差し指を揃えて、端を少しだけ浮かせた。紙と紙の間から、冷たい空気が抜ける。鼻先に鉄と樹の皮の匂いが混じる。読めたのは、短い名と、その横の印。朱の印が、血の色に近い。

その一枚に、Aの名があった。

私はその字形を知っている。丸いくせに、角だけは立つ、あの癖のまま。横には印。印の朱は新しく、他の紙よりも鮮明だった。私は背中を壁から離せなくなる。壁はそこにないはずなのに、背中は冷たい。私は喉の奥で小さく声を出した。何も聞こえない。音は私の口の手前で折れて落ちた。

紙を戻した時、箱の底から別の薄い音がした。布が擦れる音。私はためらいながら、箱の影を覗いた。影の中に、糸で縛られた細い束があった。髪だった。長さの違う髪がまとめられて、糸で固く括られている。色は黒だが、陽の当たらない黒。私は息を浅くした。指先が痺れる。耳に、自分の血の音が入ってくる。

その髪束の傍に、小さな紙片が三つ重なっていた。墨の掠れた字がある。「みうち」。たったそれだけ。私はまた舌を噛んだ。血の味はもう何にも効かなくなっている。私は紙片に触れず、背を伸ばし、足を揃えて、本殿に一礼した。体が勝手にそうした。礼の角度は浅く、息がほんの少し漏れた。

私はバッグと鈴と箱の位置を頭に入れ、扉を閉めた。木のきしむ声が、骨の隙間を通って抜ける。外の光は白く、境内の砂は湿って濃い色をしていた。靴を履く時、紐が指にまとわりついた。泥の感触で、子供の頃に神社の裏で遊んだ記憶が唐突に戻った。倒れた石灯籠。草の上で拾った、小さな鈴。私はその時、指に切り傷を作った。

帰り道、私は鈴の輪の感触を思い出していた。

指の腹に残る、妙に温かい冷たさ。私が昔拾った鈴は、どこへ行っただろう。家のどこかにあるはずだ。母が捨てるはずがない。私は唇から息を抜き、ゆっくり歩いた。風が背中を押す。香りは甘く、私の足跡の形を薄く変える。

夜、部屋の灯りを落とした時、窓の外から囃子がした。遠い。けれど、遠さの向こうで、音は私に向かって真っ直ぐだった。私は携帯を手に取り、履歴を開いた。指先に薄い汗。表示が滲む。最上段に、見知らぬ番号があった。桁は正しい。知らないだけだ。私は通話ボタンを押さず、画面を閉じた。耳の裏に、冷たい汗が一滴降りた。

その夜は長かった。眠りに落ちるたび、注連縄が目の前で揺れ、鈴が鳴らずに震えた。夢の中で私は何かを誓い、誰かの名前を書く。朱の色が、紙の繊維に吸い込まれていく。私の手は何度もスタンプの面を押し当て、同じ位置に同じ印を重ねる。印は濃くなり、やがて紙の向こう側に抜けた。

翌朝、玄関のチャイムが鳴った。配達だった。差出人はない。薄い段ボールの箱。受け取ると軽い。部屋で開けると、古い鈴がひとつ、布に包まれて入っていた。輪は滑らかで、胴は錆び、切れ目の中の玉は動かない。布には、見覚えのある匂いが染みていた。土と油と、少しだけ甘い匂い。私は布から鈴を取り出し、机の上に置いた。

机の上の鈴は、光の筋を弾いた。誰も触っていないのに、ほんのわずかに揺れた。私は手を伸ばしかけて、止めた。机の端に置いたスマホが、一度だけ震えた。画面に表示されたのは、Aの名前だった。通話はすぐに切れ、履歴には残らなかった。指の腹に、冷たい感触がゆっくり戻っていく。

私は鈴を持ち上げ、耳元で鳴らそうとした。鳴らなかった。代わりに、窓の向こうの空がふっと低くなる。遠い囃子が、突然、近くなった。笛と太鼓の間に、掠れた囁きが割り込む。「みうち」。それは声であり、風であり、私の舌の裏に滲む血の味でもあった。私は目を閉じ、手の中の鈴の輪に爪を立てた。

翌日、Aの親から連絡が来た。

「どこかで、あの子から連絡があったか」と。私は首を横に振った。電話だから、見えはしない。親は短く息を吐き、もう捜索は打ち切られたのだと告げた。その息は、受話器越しでも分かる湿り気を持っていた。私は「自分のところには」と言いかけて、やめた。私のところにあるのは、鈴だけだ。

私は日が暮れる頃、ふと思い立って、実家の押し入れを探った。古い箱に、子供の頃のものがまとめられている。折り紙、駄菓子屋のカード、夏祭りのうちわ。底に、小さな鈴があった。輪が滑らかだ。胴は錆びていない。軽く振ると、微かな音がした。紙袋の中から、母の手書きの紙片が出てきた。「神社で拾った鈴。ひとしれず鳴るのでしまう」。私は目を細めた。

ひとしれず。私は言葉を喉の奥で反芻した。私の昔の傷は、どこで作ったものだろう。神社の裏で転んだ時か、鈴の輪に指を引っかけた時か。血が出た。誰かが、それを拭いた。母か、母ではない誰かか。拭かれた血はどこへ行く。紙に押され、印になる。私は背筋を伸ばし、狭い押し入れの中でゆっくり息を吐いた。

夜、布団に入る前に、私は机の鈴と押し入れの鈴を並べた。

似ている。片方は重く、片方は軽い。輪の磨かれ具合は、どちらも同じだ。誰の指が、何度もここを撫でたのか。私は利き手ではないほうの指で輪を触った。指先の皮膚が吸い付く。私の体は、その動作を知っていた。鈴は、鳴らないのに、音の予感だけが濃くなった。

その夜、枕元のスマホが鳴った。番号は表示されない。私は出た。最初に聞こえたのは囃子。次に、息。次に、囁き。「身内だけで」。私は口を開き、何も言わないまま、唇の形で否定を作った。否定は声にならず、唇の温度だけが残った。囁きは続く。「血の繋がった身内だけで」。私の左手の指先に、ぬるい風がふれた。私は自分の名を言った。囁きが笑った。

「だいじょうぶ。もう、みうち」。私はそこで通話を切った。切ったはずだった。囃子は止まない。遠くならなくなった。窓の外の空気は厚みを増し、外灯の光が少し濁る。私は立ち上がり、窓を少しだけ開けた。湿った風が頬に触れ、舌の奥に甘さが落ちた。私は鈴を両手で包んだ。輪の滑らかさが骨の中に移る。

翌朝、私は誰にも告げず、駅へ向かった。

電車は冷えていて、金属の匂いが強い。指すべき駅の名は知らない。けれど、降りる場所は分かる。体が知っている。窓の外の景色が暗くなり、木々の陰が長くなり、線路脇の草に白い紙がからまる。降りると、湿った風が足首に絡みついた。鈴の音は、まだ鳴っていない。鳴る前の輪郭だけが、空気の中にある。

私は道をそれた。獣道のような細い筋を踏む。苔が柔らかく沈み、靴底が水を吸う。耳の奥で囃子が近づく。笛の音の隙間に、言葉が増える。誰かの名。短い約束。血と紙と、鈴。私は鳥居の前で一度立ち止まり、輪の磨かれた鈴をポケットから出す。指が勝手に輪を撫でる。撫でるうちに、皮膚があたたかくなる。

拝殿は、前に見た時よりも暗い。扉は最初から半分開いている。私は靴を揃え、足を入れた。畳の冷たさは、もう驚きにならない。正面に、箱がある。箱の朱は薄く、けれど、私の目には濃かった。私は近づき、鈴を置いた。輪が木に触れて、短い乾いた音がした。囃子は一度だけ大きくなり、すぐに引いた。

箱の上に、白い紙が一枚置かれている。

墨は新しい。そこには、私の名が既に書かれていた。私は自分の指先から、冷たさが抜けるのを感じた。紙の横に、朱の印。軽く押せば、私の名は完成する。私は右手を伸ばしかけて、止めた。喉が鳴る。背中に汗が出る。私が動かなくても、誰かの手が私の手を軽く持ち上げる。

その触れ方を、私は知っていた。子供の頃、怪我をした指を拭かれた時の感触。柔らかく、湿って、少し冷たい。私は目を閉じた。囃子は、その瞬間、完全に止まった。静けさが耳の奥で浮いて、薄い膜になった。それが破れる時の音は、小さな鈴が、やっと鳴る音に似ている。

紙に印が押された。朱の色は濃く、私の名の横に並んだ。私は目を開けた。風はなかったが、注連縄がまた揺れた。影が畳に泳ぎ、魚は私の足の甲をくぐった。私は一礼した。体が勝手にそうした。礼を終えると、扉の外の白い光が、遠いものになっていた。私は振り返らない。

帰り道のことは、よく覚えていない。気づくと自室の机の上に、鈴が一つだけあった。輪は滑らかで、胴は錆びている。指で持ち上げると、鳴らない。けれど、鳴ったあとの余韻だけが、部屋の空気に残った。私は椅子に座り、背をもたせ、目を閉じた。舌の奥の鉄の味は、消えた。かわりに、紙の粉の味がした。

その日から、Aからの連絡はない。

私は時々、押し入れの箱を開け、もう一つの鈴を確かめる。輪は滑らかだ。胴は錆びていない。軽く振ると、微かな音が出る。机の上の鈴はもう鳴らない。ふたつの鈴の間に指を置くと、指先が温かくなる。私は指を動かし、輪を撫でる。撫でるたび、誰かの指も同じ動きをしているように感じられる。

Aは「身内だけでやる」と言った。私は今、その意味を、体で理解している。誰の身内か。どこまでが身内か。紙に押された朱の色は乾き、薄く粉になって、空気に混じる。私はそれを吸い、吐く。囃子はときどき遠くからする。私の耳はもう、遠い音と近い音を分けなくなっている。私は眠る前に、小さく鈴を撫でる。鳴らない。けれど、鳴ったあとの静けさは、ここにある。

Aの親からは、季節の挨拶だけが届くようになった。私は返事を書き、短く近況を添える。机の上の鈴は日々、輪が滑らかになる。指の皮膚が、薄く削がれていくのだろう。そうして、どこかへ混ざる。私は時折、窓を開ける。夜の空気は少し湿って、遠くから笛が切り取ったような線が流れてくる。それはもう、怖がるというやり方では受け止められない。受け止めることのほうが自然だ。

ある夜、私はふと、昔の掲示板の書き込みを思い出した。

時間の隙間にひっかかったように、記憶の端で揺れる。あの番号の並んだ書き込み。私の目が数字を追い、指がカーソルの上で止まる。そこに書いてあった言葉は、今もそのままだ。「身内だけでやるから」。私は自分の舌で、その言葉をゆっくり撫でる。言葉は丸くなり、歯の裏に収まる。

私は机の上の鈴をポケットに入れ、玄関に立った。靴紐を結ぶ時、指が輪を探した。輪は、そこにはないのに、指はそれを撫でた。外に出る。夜風は甘く、肌に薄い膜を作る。私は歩く。足音は小さい。遠くの囃子は近くなる。私は振り向かない。道は分かっている。体が知っている。私はやがて、あの鳥居の下に立つだろう。

その時にもし、あなたから電話が来たなら、私は言う。「結婚することになった」。宗派の都合で、血の繋がった身内だけでやるから、と。湯気のように出る言葉。私は嘘をついているつもりはない。私の舌はそれを、自然な重さで運ぶ。あなたは何と答えるだろう。たぶん私は、笛と太鼓の間にあなたの声を挟んで、頷くだけだ。

電話の向こうで、あなたが黙った時、鈴は鳴らない。鳴る前と鳴った後の静けさだけが、あなたの部屋と私の部屋をつなぐ。私たちは同じ空気を吸い、同じ朱を肺に入れて、同じように眠るだろう。身内だけでやる。言葉は丸い輪になり、磨かれ、滑らかになる。指で触れるたび、音が近づく。

[出典:936 :本当にあった怖い名無し 警備員[Lv.5][新芽]:2025/02/02(日) 17:22:02.50ID:J6QNviwp0]