危険人物扱いされるのが怖くて、誰にも言えずにいた。でも、そろそろ限界かもしれない。

五年前から始まったんだ。きっかけは、テレビで野球を見ていた夜。気がついたら目の前のテーブルに、一枚の紙切れがあった。

『これはテスト』

それだけ。黒いボールペン、書き癖も癖字も、まぎれもなく俺のものだった。でも、書いた記憶がまるで無い。酔っていたわけでもない。寝ぼけていたわけでもない。

あの紙切れが何かの冗談だったらよかった。でも、半年に一度くらいのペースで、それは続いたんだ。次のメモには、こう書かれていた。

『どういうことなんだろう、この状態を記録しておきたい。書いたものを見れば思い出すかもしれないから書いとく。』

さらに数ヵ月後には、

『前に来たのはいつごろだっけ。どうも、来てない間は時間が止まってるような感じだ。』

と書かれていた。

俺が「来た」とはどういう意味なのか。ここに来てない? 来てない間は何も感じてない? じゃあ、そいつはいったい、どこから来てるんだ?

その次のメモには、こうだ。

『ここに来る前の記憶が全然無いから、わけわかんねぇ あっちの自分に気付いてもらうしかないかも』

そして、だんだん文章が攻撃的になっていった。

『てめぇ、しらんぷりしてんじゃねーよ! なんとかしてこっちに引き込んでやる』

今日の昼、久しぶりにメモがあった。相変わらず俺の字で。

『もしかしたら、そっちはこっちの記憶がないのか? だったら……とりあえず返事書いてみろ』

記憶がないのは、こっちの方だ。メモを書いてる「もうひとりの俺」ってのは、どこに存在してるんだ? 人格障害ってやつか? 二重人格って本当にあるんだろうか。

でも、俺には「抜けてる」記憶が一切ない。酔ってても寝不足でも、きちんと自分の生活をしてる。メモが現れるのは、決まって何かに熱中していた後……テレビとか、ゲームとか、掃除とか。集中からふっと意識が切れる、その一瞬だ。そこに、置かれている。

この話を誰かにすべきかと何度も考えた。でも、俺の字で書かれてる以上、どれだけ説明しても、妄想か狂言と受け取られるだろう。親にも、友人にも、口が裂けても言えない。

ネットに、何気なく相談っぽく書いてみた。

すると、見知らぬユーザーから、返信があった。

『今日、あなたのもとに六黒がたずねてきます』

「六黒」? そんな名前聞いたことがない。苗字? あだ名?

そいつはさらに続けた。

『色々質問されるので、返事は最後の質問を除いて全て「はい」と答えておいてください』

おかしなことを書いてくるやつだと、最初は思った。でも、「最後の質問には“重ちゃん”と答えてください」という一文で、妙な既視感を覚えた。というのも、「重」という文字は、子供の頃にだけ呼ばれていた、俺の曾祖父の名前だったからだ。誰にも話したことがないはずなのに。

もちろん気味が悪くなって、すぐにそのスレッドから離れようとした。でも、手が止まった。書き込みの最後にあった言葉が、どうしても気になって。

自分のどこにそんなことを言う要素があるのか。むしろ、普通より鈍いくらいの人間だと思ってるのに。

忘れようと思った。でも、忘れられなかった。

翌朝――午前六時半。いつもより早く目が覚めてしまい、ぼんやり台所で水を飲んでいたら、玄関のチャイムが鳴った。

早朝のチャイム。こんな時間に誰が来るんだろう。新聞の集金でもなさそうだし。インターホン越しには誰も写っていなかった。

何を思ったか、ドアを開けてしまった。

そこにいたのは、赤い大きな旅行鞄を抱えた、小柄な老人。顎には長い白髭。帽子の影に隠れて、顔はよく見えなかった。でも、その体の向きと、かすれた声だけで、「ただの老人」じゃないと、直感した。

「ここに、お住まいですか」

妙にゆっくりとした口調で、問いかけられた。俺が返事をためらっていると、男は顔をゆっくり持ち上げた。本当に、ゆっくり、ゆっくり。

思い出したんだ。ネットのあの書き込み。

全部「はい」と答えろ。

反射的に「はい」と言った。すると男は、またうつむいた。

それから無言で立っている。気味が悪くなって、ドアを閉めようとしたら、また質問。

「……◯◯◯◯◯◯?」

何を言ったかは聞き取れなかった。ただ、また顔が上がってきた。吐き気がするほどゆっくりと。

「はい」と答えた。うつむいた。

そして、三つ目の質問。

「最後に質問ですが……お名前は?」

来た。

俺は、できるだけ落ち着いた声で言った。

「重ちゃんです」

しばらく沈黙の後、男は、小さく「西はこちら側……」と呟いた。俺には意味が分からなかった。

そのままバタンとドアを閉めた。しばらく、そこに立っていたようだったが、十分ほどで気配は消えた。

しばらく何もなかった。ネットにも何も変化がなかった。ただ、家の中がどこか湿っぽく、埃っぽくなったような、そんな違和感だけが残っていた。

それから、数日後。テレビを消して、トイレに立とうとした瞬間、またあのテーブルに、紙切れがあった。

こう書かれていた。

『ようやく気づいたか。こっちは準備ができた。次はお前の番だ』

最後の行に、黒々と赤インクで、こう書かれていた。

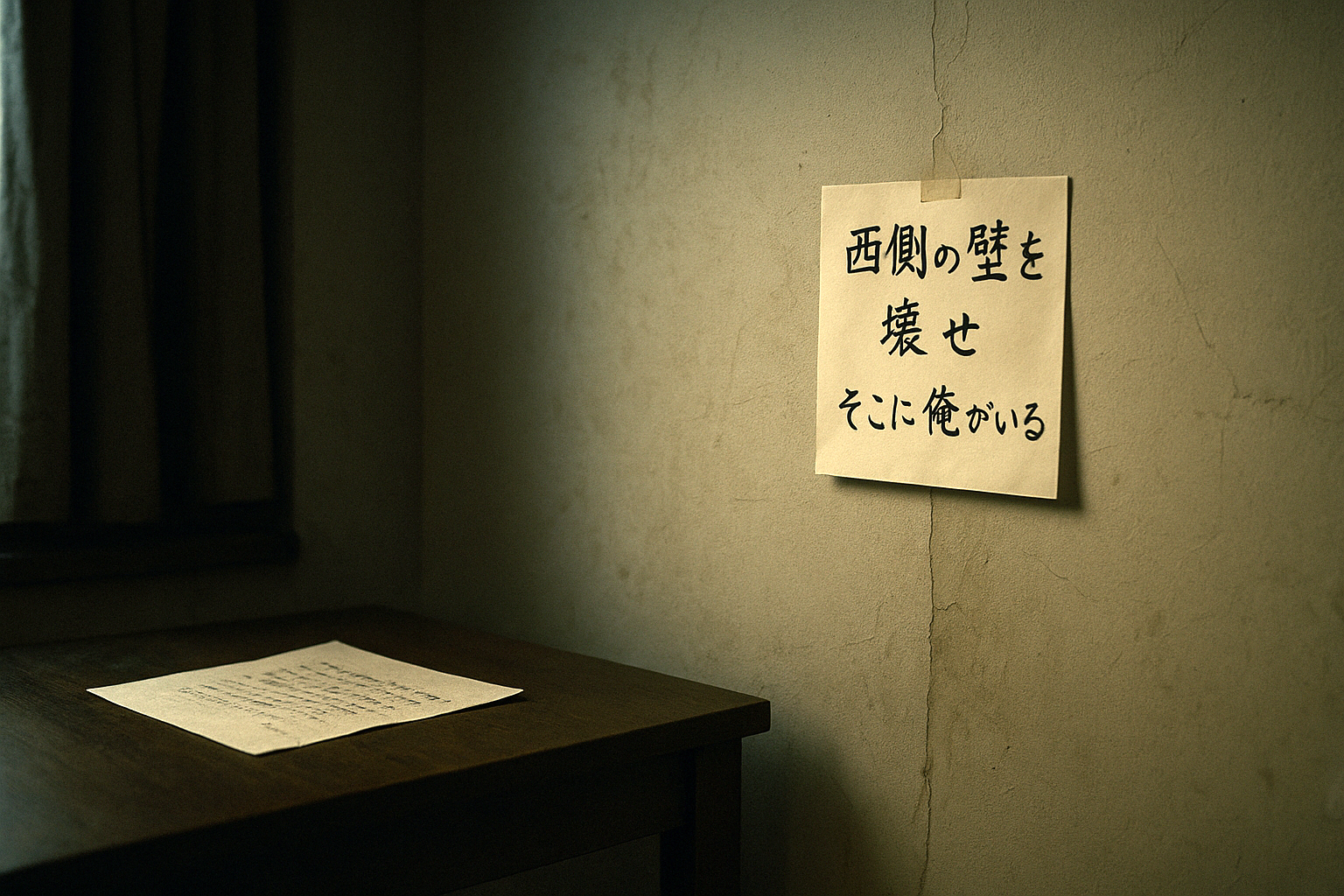

『西側の壁を壊せ。そこに俺がいる』

……今もその壁は、俺の目の前にある。何も変わらない壁。何もない、はずの、壁。

でも今は、確信している。

確かに、その向こうに「俺」がいる。

[出典:287 :予備軍:03/05/10 11:28]