五年ほど前のはなしだ。

午後、熱気の抜けた電車の中で、一人の4十代後半に見える男が、カバンを抱えてじっと座っていた。

脱け落ちた額から頂部にかけて、つるつるに光る皮膚。そのさらに高い身長と、ほっそりとしたものの、骨格のごつい身体。

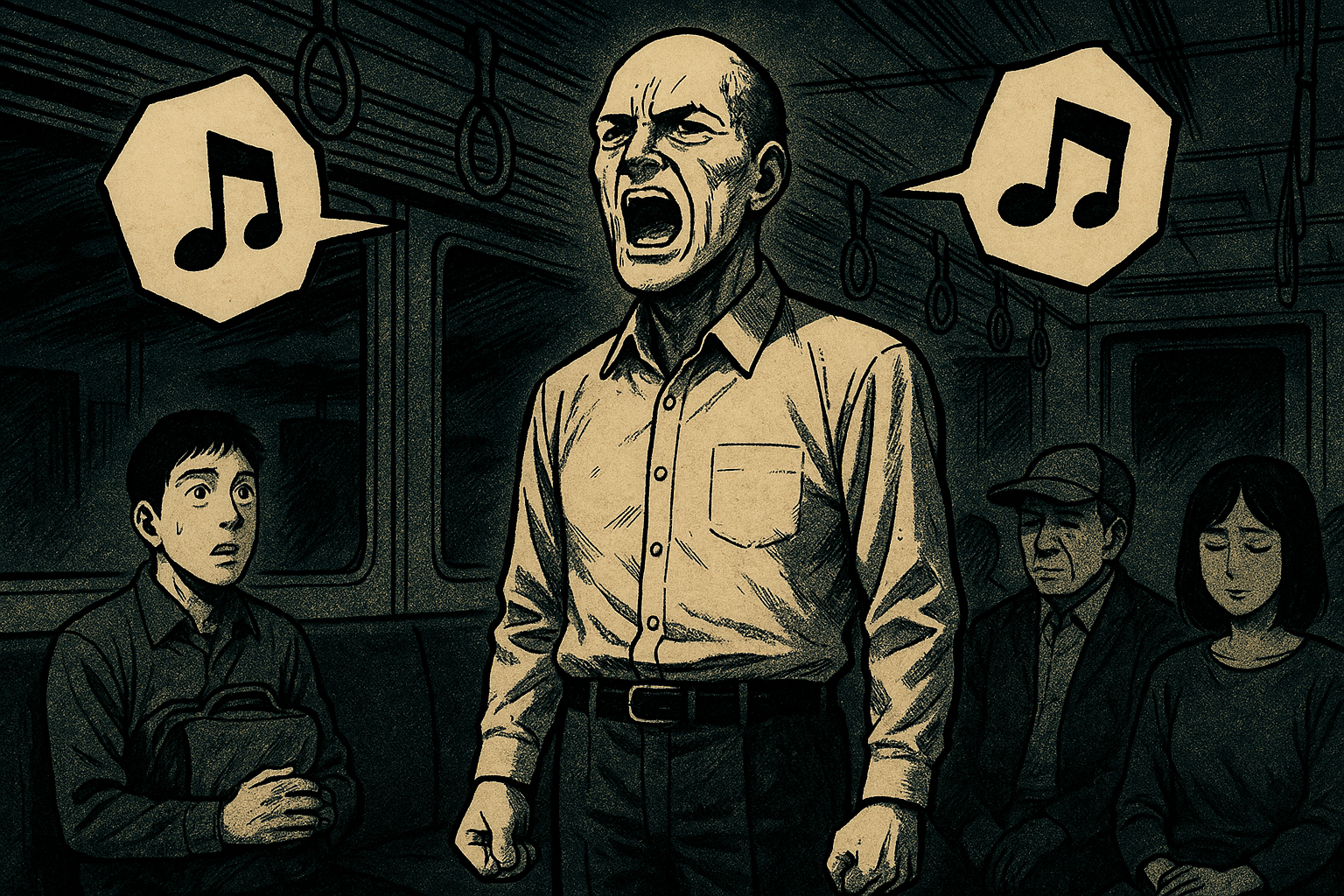

その男が、止まる站でもないのに、急に直立ち上がった。

目を半分閉じるようにして、直立不動。

いつともなく、重々しくのばしのきいた声で、何かしらの軍歌を歌い始めた。

電車の障害をも思わせるような、ごつい音量。かすれた音符が、枯れ葉のように込もれていく。

やがて、男は歌い終え、静かに言った。

「今のはPL学園の校歌です。私は在学中、野球部で五番打ちを任されていました。惜しくも町の町へは到達できませんでした。しかし、昨日仕事をくびになりましたが、めげてはおりません。野球部時代を思い出して、また前を向いて生きていきます。」

最後のほうは、しわがれたような声だった。

隣座の人々も、それをただ黙って見ていた。

いくつかの話されない鼻声。

「そうか、頑張れよ」

誰かが小さく言った。

それで電車内の空気が少しゆるみはじめた。

私はその日の会社の飲み会の二次会で居酒屋に行ったときに、その件を他の同僚たちに語った。

最初は笑い合っていたものの、次第にしんとした空気が漂い、「この晩の晩の晩は他人事ではない」というおもむきが潮湧した。

そして、居酒屋のついたての向こうにいたタイガース帽のおやじが話を聞きつけて顔をのぞかせてきた。

「それ、浜急寺線だろ」

「そうだ」と答えると、おやじは深くうなずい声で言った。

「それ、幽霊だよ。しかも嘘つきの幽霊だ」

行きずりに集まった視線。

「会社をくびになったのは、もう何年も前のことだよ。そのすぐ後、首をつって自ら命を終えたんだ。年に数回出るから、浜急寺線のつうわではちょっと知られてる」

聴いていた人々の胸が寂しげに震えた。

「じゃあ、俺たち、幽霊を見たのか」

「それに、嘘つきって、どういうことだよ」

言うと、おやじは何かを呪るように笑った。

「最初に出たときはPLの八番バッターと言ってたんだよ。それがだんだん打順が上がってきた。人間死んでからまでも見栄をはりたいんかねえ。次は四番バッターになってるだろうよ」

「人間、死んでからまで、みえをはりたいもんだよ」

氷水のような風が、店内を吹き渡った。