長野の山間部に残るある儀式について、民俗学者の先生から聞いた話だ。

場所はあえて伏せるが、県境に近い盆地の奥にある小さな集落で、冬には雪が二メートルも積もるようなところだという。地図には名前だけが載っていて、国道から脇道に入ってさらに林道を登っていくような、忘れ去られたような土地。

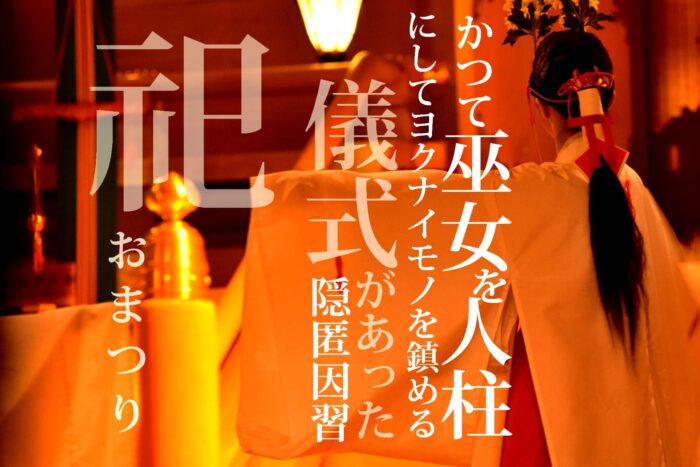

その集落には「おまつり」と呼ばれる風習が残っていて、これは「祭」ではなく「祀」……つまり、神仏を祀るほうの意味で使われているのだと、先生はやけに真面目な顔で言っていた。

九年に一度、満月に近い晩。村の子供の中から事前に選ばれた三人ほどの少女が、同じく選ばれた女性たち――いわゆる「お付」と呼ばれる補佐役――と共に、普段は立入禁止の山へと入っていく。その山には古来より「ヨクナイモノ」が棲んでいるとされており、それを鎮めるための儀式が「おまつり」だという。

先生が最初にその話を耳にしたのは、調査で訪れた秋のことだった。たまたま民家で泊めてもらった夜、囲炉裏端で年配の女性がぽつりぽつりと語ってくれたという。

「提灯を吊るすのは、日が高いうちにやっておくんですよ。それで、陽が沈んだら家中の明かりを全部落として、提灯に火を入れる……それが始まりの合図なんです」

不思議なのは、その家の明かりを消すという行為が、何かを“呼び寄せる”ことではなく、“封じ込める”ことを目的としているらしい点だった。火の光は穢れを集める器であり、その火に映された人形は“身代わり”になる。そうして家々の提灯から受け継がれた火は、子供たちが持つ白い布の提灯に納められ、山へ運ばれていく。

「もらい火ですよ。その子たちが火をもらって歩く時、絶対に笑っちゃいけないんですって。笑うと、ヨクナイモノが寄ってくるからって」

笑い声は穢れを呼び、水音は封印を乱す。だからその晩、村には静寂が支配する。風鈴も外され、犬も家の奥にしまい込まれる。夜になれば山へ向かう行列が始まり、白装束に朱の襷をかけた少女たちが、ゆっくりと家々を巡っていく。

「広場に着いたら、一つ一つ人形を穴に落としていくんですよ。それで、最後の人形が落ちたら……長い言葉を唱えるらしいんです。それで、全部おしまい」

先生は、その“長い言葉”を録音しようと試みたことがあると言っていた。ところが、機材が山に入った時点で一斉に電源が落ち、同行していた助手の一人がその場で倒れたという。心拍はあったが、しばらく意識を失ったままだったそうだ。

「巫女様の選ばれ方も謎が多いんです。血筋とか年回りとか、いろんな話を聞きましたが、共通しているのは“夢”を見るってことです」

ある女の子は、祭りの数ヶ月前から繰り返し同じ夢を見たという。真っ黒な水面に提灯の火が浮かび、それが一つ、また一つと消えていく夢。最後に残った火が自分の手の中にあって、それがふとした風に消えそうになると、遠くの闇から声がする。

「それを、落とすな」

それが合図だったのだろう。巫女に選ばれたことが、祖母から伝えられた。

「昔はね、あの人形の代わりに、本当に巫女様を穴に落としてたって聞きますよ。村の穢れを背負って、一人で全部受け止めて」

先生が言うには、江戸期に記録された郷土誌にも、それに近い記述があるという。今では“人形”と“呪文”に置き換えられているが、骨董品のように残された仮面や、用途不明の鉄製の留具など、どれも用途が一致しない異物が集会所の奥から見つかっているそうだ。

「おまつりの翌日、その子たちは村には戻らないんです。集会所に一晩泊まって、それで朝になったら、山を背にして歩いてくる……まるで、違う何かになって」

先生はそう言って、苦々しげにコーヒーを啜った。

「おまつりのあと、その子たちに話を聞こうとしたんですが……だめでしたね。何を訊いても、笑うだけで、何も答えなかった」

その笑いがどこか上滑りしていて、生気が感じられなかったと、先生は言っていた。

「巫女だった子がね、何年かして村を出たって話があるんです。でも、東京で行方不明になった。結局見つかっていないんです。最後に残されたのは、あの村から持ち出された提灯……火は、まだ入っていたそうですよ」

誰が灯したのかも、なぜ消えていなかったのかも、誰にもわからない。

ただ、その火の中を覗き込んだ警官が、その晩に急死したと聞いて、先生はその調査を打ち切った。

「あの火はね、ただの明かりじゃないんです。九年分の穢れ……それだけじゃない。きっと、もっと深い“なにか”が封じられてるんですよ」

そう言って、先生はタバコに火を点けた。マッチではなく、ジッポを使って。

火を見つめながら、ふと漏らした。

「この火が、誰かの眼に見えているかもしれないと思うと、なんだか怖くなるんです」

しんとした研究室に、カチリとジッポの蓋が閉じる音だけが、妙に大きく響いた。