俺がまだ幼かった頃、家の近くには深い森が広がっていた。

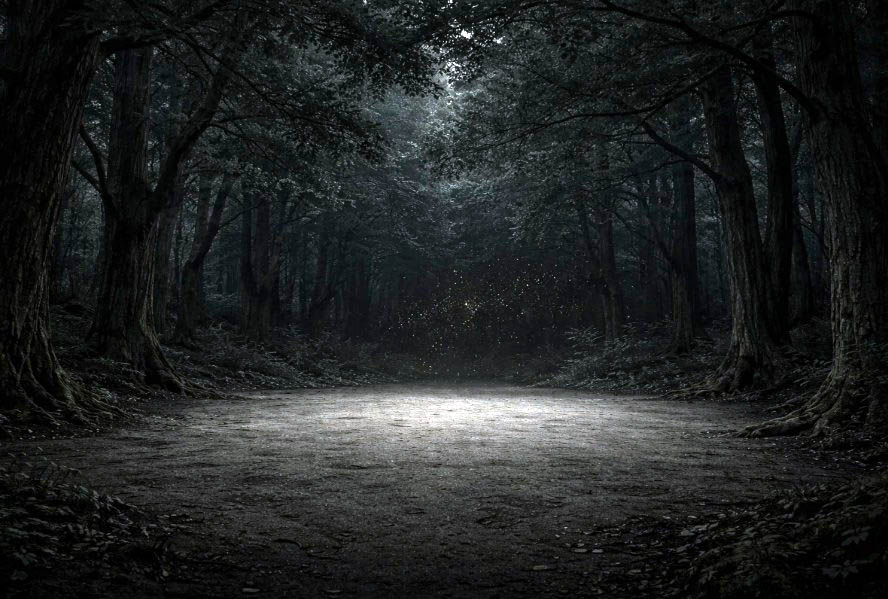

森の入り口付近は、畑と墓場が入り混じる場所だった。畦道の脇にはクヌギやクリの木が並び、その足元には卒塔婆や苔むした無縁仏が、片付けられるでもなく転がっている。墓石の並びが途切れた先に、木々が口を開けたような暗い森の入り口があった。

小学校四年生の夏休みも終わりに近づいた頃、俺は友人三人と毎日のようにその森に入っていた。カブトムシを探したり、奥へ奥へと進んだりするのが楽しくて、危ないから行くなという大人の言葉は、どこか他人事だった。

その日は妙に涼しかった。蝉は鳴いていたが、風が冷たく、肌にまとわりつく湿気も少なかった。森の手前はもう探し尽くした気になっていて、誰ともなく「もっと奥へ行こう」と言い出した。道らしい道はなく、草をかき分け、枝を避けながら進んだ。

やがて、不意に視界が開けた。

広さは二十五メートルプールほど。周囲を太い木々が円を描くように囲み、枝葉が空を塞いでいる。昼間のはずなのに薄暗く、木漏れ日はほとんど届いていなかった。おかしかったのは地面だ。森の奥なのに、落ち葉も雑草もなく、誰かが毎日掃いているかのように整っていた。

足を踏み入れた瞬間、言いようのない不安が湧き上がった。四人とも、同時に足を止めたと思う。誰かが小さく「帰ろう」と言った。

その瞬間、音が消えた。

蝉の声が途切れ、風の気配もなくなり、世界が真空になったようだった。同時に、色が抜け落ちた。木も地面も、友人の顔も、すべてが灰色に変わり、古い白黒写真の中に閉じ込められた感覚だった。

声を出そうとしても、喉が動かない。体も動かず、足裏が地面に縫い留められたようだった。隣を見ると、友人たちも同じ姿勢で立ち尽くしている。後で話したとき、見えていた景色も、感じていたことも、全員ほとんど同じだった。

視界の端で、何かが光った。

雪のように、細かな粒が空から降ってきていた。ただし白ではない。鈍く、重たい金色だった。音も色も失われた世界で、それだけが異様に鮮明だった。

金色の粒の向こうから、獣が現れた。

狐だった。だが、知っている狐とは大きさが違う。肩までで、ライオンほどはあったと思う。毛並みは金色で、光を反射するというより、内側から滲み出しているように見えた。

狐は俺たちを見なかった。見ないまま、ゆっくりと広場を横切っていく。その歩き方が妙に人間じみていて、足音があるはずなのに、何も聞こえない。その途中、狐は一度だけ立ち止まり、何かを確かめるように地面を嗅いだ。

その仕草を見た瞬間、なぜか強烈な不安に襲われた。そこに俺たちが「いた」という事実を、記録されている気がした。

狐は振り返らないまま、木々の隙間へ消えた。金色の粒も、それに引きずられるように消えていった。

次の瞬間、蝉の声が一斉に戻った。色も音も、何事もなかったかのように元に戻っていた。

誰かが叫び、俺たちは我先にと走り出した。枝に引っかかれ、棘に刺され、転びながら、森を抜けた。墓場の脇の畦道に出たとき、ようやく息ができた。

家に戻ってから、祖父にこの話をした。祖父は黙って聞いていたが、途中から視線を外し、最後までこちらを見なかった。

「……もう、その森の話はするな」

それだけ言って、話題を変えた。何だったのかと聞いても、答えなかった。

それ以来、俺たちは森に近づかなかった。怖かったからではない。なぜか「あそこには行けない」と分かっていた。

数年後、森は切り開かれ、道路と住宅地になった。畑も墓場も消え、あの広場があったはずの場所には、交差点ができている。

今でも、車でそこを通ることがある。信号待ちの間、ふと道路脇を見ると、掃き清められたように妙にきれいな地面が目に入ることがある。

そのたびに、あのとき狐が立ち止まった場所と、なぜか重なって見える。

(了)