最近、姉の様子がおかしい。

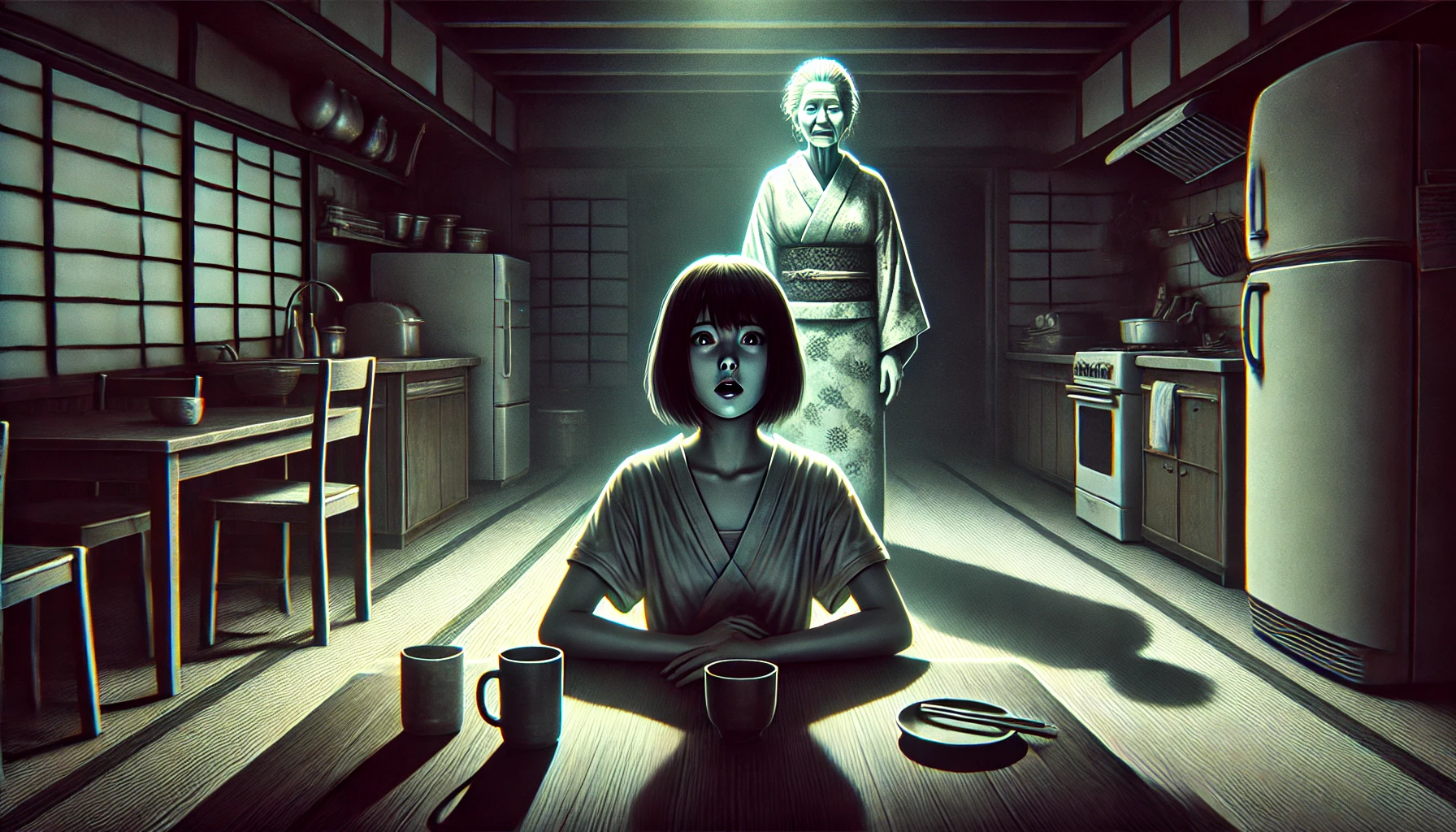

キッチンのテーブルに座ったまま、口を半開きにして、虚ろな目でどこかを見つめている。視線は定まらず、空中を漂っているようだった。

以前は風呂場や自室を歩き回っていたが、ここ数日はキッチンから離れない。

去年、母方の祖母が亡くなった時のことを思い返す。あの時、祖母が枕元で言った言葉は、本当だったのだろうか。

「お姉ちゃんもかわいそうだけどね、恨まれるあんたも辛いよね。だからおばあちゃんが一緒に連れてってやる。それまで我慢しなさいな」

そう告げた祖母の顔が、いまだに頭に焼き付いている。

姉と僕は異父姉弟だ。四つ年下の僕は両親に可愛がられたが、姉はそうではなかったのだろう。幼い頃の記憶を掘り返しても、姉が両親に甘えていた場面は思い出せない。

十代後半、姉は家を出て男と暮らし始めた。高校も中退し、警察の世話になるような荒れた生活を送っていた。両親がどれだけ将来を案じて引き止めようとしても、耳を貸さなかったらしい。

そんな姉が再び家に戻ってきたのは、彼女の葬儀の日だった。

夜中、彼氏の運転する車が事故を起こし、姉はその場で命を落とした。お通夜が終わり、弔問客が引き上げた夜のことは、今でも忘れられない。

深夜、客間の六畳間から声がした。疲れて寝ている両親を起こさず、僕は一人で声のする方へ向かった。

そこには姉が、ドライアイスと一緒に棺に安置されていた。

怖くはなかった。一緒に暮らした十数年、家族としての良い思い出もある。姉は中学に上がる頃から僕に冷たくなったが、反抗の矛先は母親に向けられていた。僕自身、姉のことが嫌いではなかった。むしろ憧れのような感情さえあった気がする。

棺の扉をそっと開けてみた。姉の右側の顔には、昔の面影が残っていた。事故でひどく損傷していた左側とは対照的に、右側は奇跡的に無傷だった。

その時だった。

姉の閉じていた瞼が、ぱっちりと開いたのだ。濁った白い瞳がゆっくりとこちらを見据え、口元が小刻みに震えている。

僕は姉が何かを言おうとしているのだと感じ、耳を傾けた。

「おまえも連れて行く」

かすれた呪いのような言葉が漏れた。

驚いて後ずさる僕をよそに、姉の目は再び閉じたまま動かない。夢でも見たのだと思い込み、両親の元へ戻った。

だが、今ではあれが幻覚ではなかったことを確信している。

姉は時折僕の前に現れる。冷たい視線で睨みつける時もあれば、悲しげにじっと見つめる時もある。何かを伝えたいのだろうが、声を出すことはない。ただ、一つだけ確かなのは、姉が僕を求めているということだ。

その姉が、最近またおかしい。

祖母の言葉が胸をよぎる。彼女は本当に姉を連れて行こうとしているのか?

深夜、キッチンで椅子を元の位置に戻し、振り返った瞬間、そこに祖母が立っていた。

「今すぐここを離れなさい」

祖母は静かに言った。

「あの子はおまえを連れて行くつもりだよ」

その言葉に、全身が硬直した。

祖母は生前と変わらぬ姿だった。そして続けた。

「すべてはあの男が悪い。あの人が、この家の血筋を絶やそうとしている」

僕は思わず目を閉じ、頭を振った。開けた視界には、母親がいた。

母はゆっくりと揺れるように歩み寄り、突然低い男の声でこう告げた。

「一緒に死のう」

手には包丁が握られていた。

(了)