これは、23歳の介護士である俺が実際に体験した話だ。

あの夜を思い出すと、今でも胸がざわつく。まだ終わっていない。そう、何かが、終わらずに続いている。

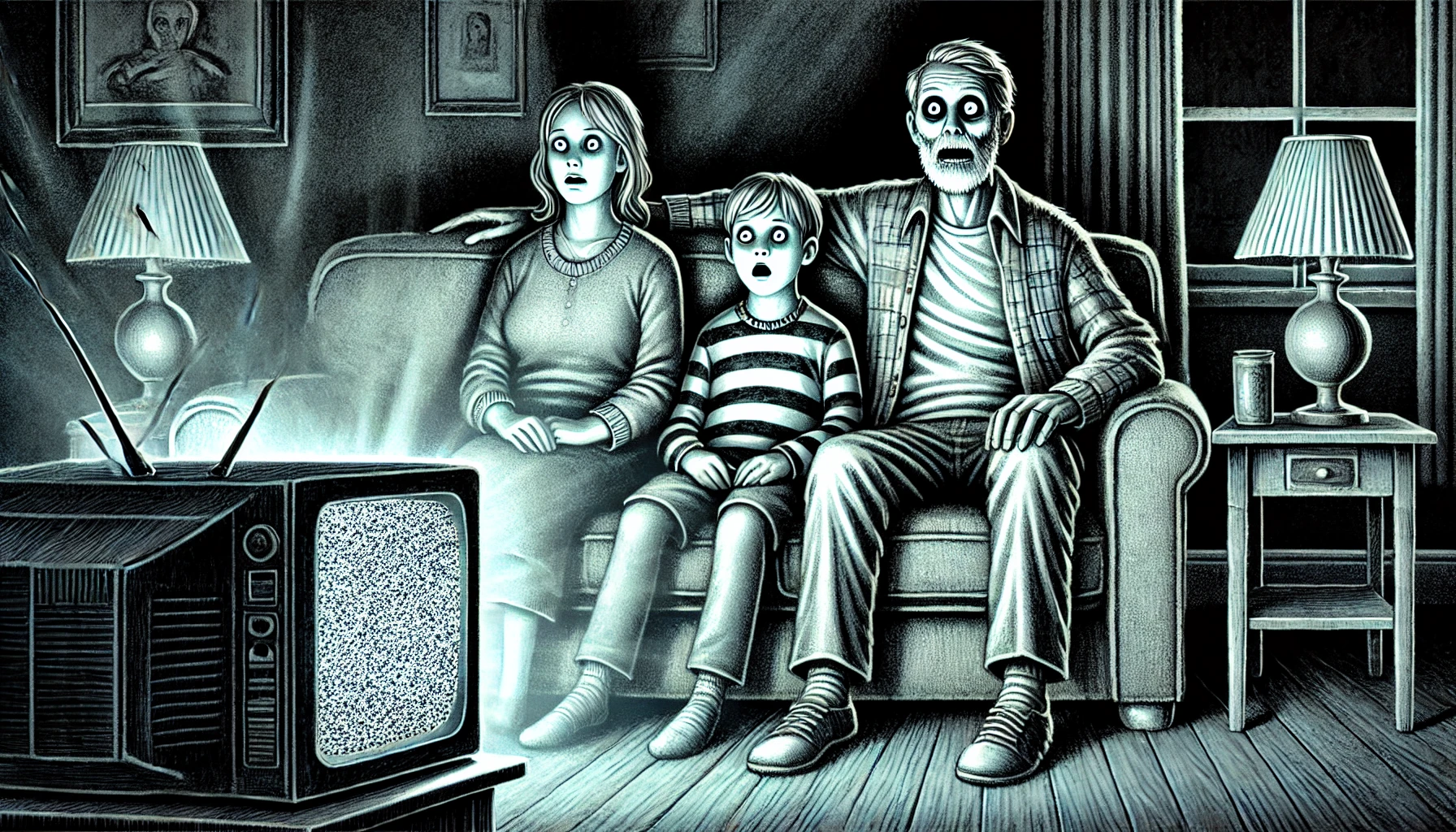

俺の家族は父(52)、母(44)、弟(18)と俺の四人暮らし。弟は春から就職するために一人暮らしを始める予定で、その日はみんなで居間に集まって夕食を終えた後、テレビを見ていた。チャンネルは『なんでも鑑定団』。平凡で、何の変哲もない夜のはずだった。

父と母はテレビを見ながら、弟の新生活についてあれこれ話していた。「どんな場所がいいか」「必要なものは何か」――そんな内容だった。一方、弟は隣の部屋で就職の準備をしていた。俺もテレビに目を向けつつ、適当に相槌を打っていたそのとき。

――ザザ……ザザザザ……。

突然、テレビの画面がノイズで乱れた。すぐに直ったので気にせず会話を続けたが、視線を両親に移した瞬間、異変に気づいた。父と母が、口を半開きにしたまま目を見開いてテレビを凝視していた。驚愕の表情。今まで一度も見たことのない、凍りついたような顔。

「どうしたんだよ!」慌てて声をかけるが、二人は俺の言葉に反応せず、テレビに釘付けになっていた。そして、次の瞬間――二人の目だけが、ぎょろりと俺を向いた。

「……っ!?」思わず声を詰まらせた俺に、突然、両親は何事もなかったかのように普通に話し始めた。

「そういえばさ、自炊とかどうするんだろうな」

「まぁ大丈夫だろ、あいつなら」

「待てよ!さっきのあれは何だ!?」

だが、両親は俺の言葉をまるで理解していないかのようにキョトンとしていた。「さっきって?」と母が首をかしげ、父も「なんのことだ?」と真顔で聞き返してくる。その表情があまりにも自然で、かえって不気味だった。

混乱して言葉を詰まらせる俺に、母が突然こう言った。

「ところで、自分はいつ死ぬの?」

「……は?」

耳を疑った。続けて父も、「そうだな、そろそろ話し合った方がいいな」と当たり前のように言い出す。冗談では済まない内容に、俺は半ばパニック状態だった。

「おい、何言ってるんだ!?死ぬって……俺が!?なんで!?」

「首吊りは汚いよな」

「薬がいいんじゃないか。ほら、苦しまないやつ」

父と母は淡々と話を進めていく。まるで、すでに決まっていることを確認しているだけのようだった。ときおり、笑い声まで混じる。明らかにおかしい。これがいつもの両親の姿であるはずがない。

「やめろって言ってるだろ!」俺は耐えきれず怒鳴った。だが、その直後、両親が同時に俺の方を向いた。

目が、逆を向いていた。左右が完全に反転している。壊れた人形のような姿に、全身の血の気が引いた。恐怖に耐えられず、弟の部屋に飛び込む。

「弟!父さんと母さんが……!」言葉にならない恐怖を必死に説明しようとするが、弟は机に向かって書き物をしながら、「何言ってんの?」と不思議そうな顔をする。

だが、その顔が次第に変わっていった。目が大きく見開かれたかと思うと、ゆっくりと左右が逆を向き始める――。

「うわああああ!」叫びながら、俺は家を飛び出した。振り返ると、居間の方から父と母がこちらを見つめて立っていた。逆さの目で。

全速力で逃げ、人のいる場所にたどり着いた。恐怖で震える手で携帯を取り出し、職場の先輩に助けを求めた。その先輩は霊感が強く、俺の支離滅裂な説明にも真剣に耳を傾けてくれた。そして次の日、先輩と一緒に寺を訪ねることになった。

だが、家に戻った俺たちを待っていたのは――さらに悪化した、地獄そのものだった。

家に戻ると、俺は言葉を失った。

そこには、地獄としか形容できない光景が広がっていた。

父は居間と廊下を行ったり来たりしていた。両腕や両足からは血が滴り落ち、床を赤く染めている。その手元には包丁が握られており、居間の隅には血まみれの包丁がいくつも転がっていた。父は低く、聞き取れない声でブツブツと何かを呟いていた。

「あと2往復したら右足の血管を……あと3往復したら二の腕の血管を……」

狂気じみた父の独り言に、足が震えた。恐怖で息が詰まりそうになる中、母の姿を求めて風呂場に向かった。

母は、浴槽に満杯に張られた水に自らの頭を突っ込み、そして引き上げる――それを繰り返していた。手で自分の頭を押さえつけ、水の中に沈めては浮かび上がるたびに、笑いながら声をあげていた。

「あはは……がばっ……あはは……がばっ……あはは……死ぬ手前……死ぬ手前……死ぬ手前ぇええええええええええええええ!」

その狂気に満ちた様子は、人間のものではなかった。背筋が凍るどころの話ではない。震えながら弟の部屋へ足を向けた。

そこには、机に向かう弟の姿があった。しかし、弟の手にはカッターが握られており、机の上には鏡が置かれている。鏡に映る自分を見ながら、弟はカッターで自分の体に文字を刻んでいた。

「○○市○○町……」

それは俺たちの住所だった。弟は自分の体を切り刻みながら、そこに自宅の住所を彫り込んでいたのだ。床には血のしずくが点々と広がり、赤い文字が皮膚に刻み込まれていく光景に、俺の心は完全に崩壊した。

「もう無理だ……!」泣き叫びながら、俺は住職さんにしがみついた。

住職とその知人たちが迅速に動いてくれたおかげで、家族はなんとか助け出された。しかし、事態は完全に収束したわけではなかった。

父はあの時の傷が深く、今でも両腕や足に大きな痕が残っている。温泉や銭湯に行くたび、それを見た他人から不審な目で見られる。母も、あの夜以来水を張った浴槽を見ただけで発作的に怯えることがある。弟の体には、いまだに住所の痕跡が残り、シャツを脱ぐことすら嫌がる。

事件の後、住職さんに話を聞いた。あの現象の原因は、どうやら先祖にあったらしい。先祖が恨みを買い、「末代まで呪う」とでも言われたのだろうか。その呪いが俺たち家族にまで及んでいたという。

だが、この呪いは単純なものではなかった。ただ命を奪うだけではなく、家族ができた後にゆっくりと精神を蝕み、家族全員を追い詰めるという、ねじれた憎悪に満ちたものだったらしい。

住職さんが言うには、呪う側も簡単に手を出せたわけではなかったらしい。俺の前世が高僧だったため、長い間、手を出せずにいたらしいのだ。しかし、あの夜、呪いはしびれを切らし、家族を使って俺に圧力をかけた。

「死ね」と言わせることで、俺を屈服させる。それが彼らの目的だったのだろう。

その後、家族全員に御守りを持たせ、住職さんと協力して呪いの対処を続けた。だが、完全に解決できたわけではない。俺以外の家族には、今でも御守りが手放せない状態だ。呪いはまだ残っている。形を変え、息を潜めながら――。

終わったはずの恐怖が、まだ続いている。俺はいつも、それを忘れることができない。

(終わり)