館内整理日。その言葉から受ける印象とは裏腹に、休館日の図書館は不気味なほど静かだった。

空調が低く唸り、どこかで台車の金属が軋む。自分の靴音だけが、広い空間に過剰な存在感をもって反響する。人の気配が消えた建物というのは、こうも音を増幅させるものなのかと思った。

私がその市立図書館でアルバイトを始めたのは大学二年の春だ。理由は単純で、静かな場所がよかった。それだけだった。

返却本の配架、書架整理、簡単な補修。作業は単調だが、時間の流れが均一で、余計なことを考えずに済む。それが気に入っていた。

その日は月に一度の休館日だった。正面玄関は施錠され、自動ドアの電源も落とされている。職員とアルバイトは通用口から入り、入館証を首から下げて作業に入る決まりだ。

私の担当は一階奥の児童書コーナーだった。天井が低く、書架も大人の胸ほどの高さしかない。普段なら子供の声が反響する場所だが、その日は色とりどりの背表紙だけが、黙ってこちらを向いていた。

床に座り込み、絵本を分類記号順に並べ直す。紙は乾いていて、指先の水分を容赦なく奪っていく。埃が舞い、鼻の奥がむず痒くなった。

時間の感覚が薄れ、ただ手だけが動いていた。

ふと、視界の端が揺れた気がした。

反射的に顔を上げるが、低いテーブルと小さな椅子が並んでいるだけで、誰もいない。曇天の光が窓から差し込み、色を失った空気が溜まっている。気のせいだと思い、作業に戻ろうとした、その時だった。

「精が出るね」

背後から声がした。

心臓が一拍遅れて跳ね上がる。振り返ると、正規職員の佐久間さんが立っていた。穏やかな人だが、その日は表情が硬い。

「驚かせないでくださいよ」

そう言った自分の声が、少し上ずって聞こえた。

佐久間さんは周囲を見回し、声を潜めた。

「さっき、誰か見なかったか」

休館日だ。外部の人間がいるはずがない。そう答えると、彼は短く息を吐いた。

「守衛室から連絡があった。監視カメラに、老人が映ってたそうだ」

古いコートを着た、ひどく痩せた老人。正面玄関を通り、館内へ入っていく姿が確認されたという。警報は鳴らず、出ていく映像もない。

「念のため探している。地下書庫を見てきてくれないか」

断る理由はなかった。

地下へ降りる階段は、空気が変わる境目のようだった。温度が下がり、紙の酸化した匂いが濃くなる。照明を点けると、蛍光灯が一瞬遅れて灯り、無機質な書架の列を照らし出した。

書架の間を進むうちに、別の匂いが混じり始めた。紙でも埃でもない。湿った布と土が混ざったような、生き物の気配を含んだ臭気だった。

足が止まる。

通路の奥に、黒い影のようなものが見えた気がした。

「……誰かいますか」

声は壁に吸われ、返ってこない。

影は揺れたようにも、そうでなかったようにも見えた。次の瞬間、背後で重い金属音が響いた。電動書架が動いている。

誰も触れていないはずの棚が、ゆっくりと閉じていく。

反射的に通路から飛び出し、息を詰めた。書架は壁のように密閉され、何事もなかったかのように停止した。

その時、佐久間さんが駆け降りてきた。

「今、何か……」

説明しようとして、言葉に詰まった。匂いも、影も、消えていた。床は乾き、空気は元に戻っている。ただ、胸の奥に違和感だけが残っていた。

結局、老人は見つからなかった。

守衛室で映像を確認することになった。

画面には無人のエントランスが映り、やがて老人が現れる。自動ドアをすり抜けるように通過し、館内へ入っていく。

次のカメラ。

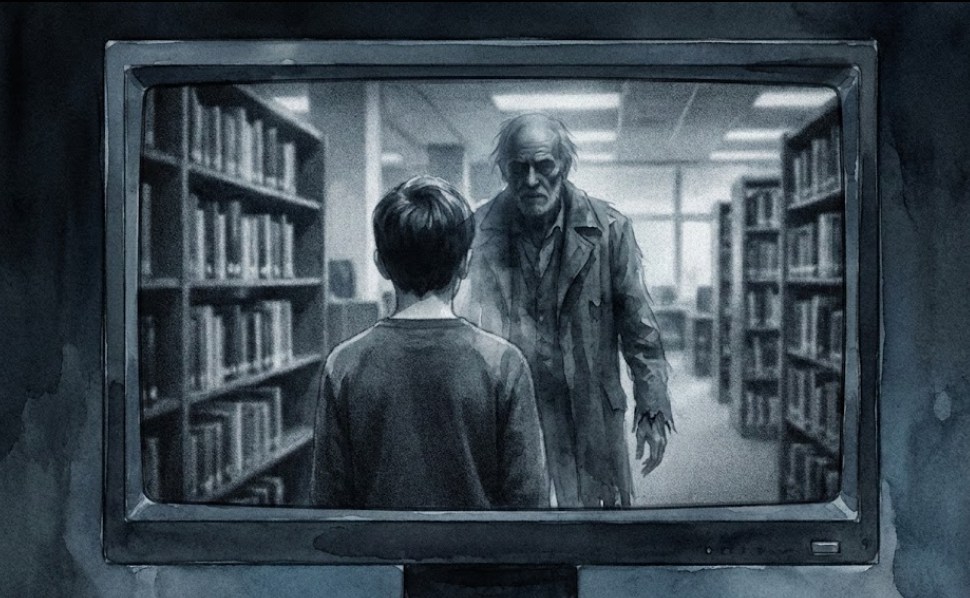

児童書コーナー。

床に座り、作業をしている私の背中が映っている。

そのすぐ後ろに、老人が立っていた。

距離は数メートルもない。

じっと、動かず、私を見下ろしている。

映像が進む。

私が顔を上げる。

その瞬間、老人が動いた。

踏み出した、そう見えた。だが、次の瞬間には、老人の姿は画面から消えていた。消えたのではない。そこに、私の背中しか映っていない。

「……出ていない」

警備員が呟いた。

確かに、老人はどこにも出ていっていない。

私は画面から目を離せなかった。

映像の中の私は、そのまま立ち上がり、何事もなかったように振り返っている。

その時、自分の体に、ずっとあった違和感の正体がはっきりした。

息を吸うたび、胸の奥で、わずかに遅れる感覚。

鼻に残る、あの匂い。

私は、ゆっくりと瞬きをした。

守衛室の空気が、少しだけ重く感じられた。

誰も、何も言わなかった。

言葉にする必要がなかった。

館内整理日は、予定通り終了した。

図書館は何事もなかったように再開し、子供たちの声が戻った。

私も、変わらず働いている。

背中に感じる重みには、もう慣れた。

[出典:13: 名無しさん@おーぷん:19/02/03(日)23:24:23 ID:Qz2]