知人が体験した話として聞いた。四年ほど前だという。

その知人は、建物の裏側を見るのが好きだった。豪華なエントランスよりも、客が通らない通路の方に興味を持つ。どこがどう繋がっているのか、それを把握していないと落ち着かない性分だったらしい。写真は撮らない。ただ、自分の足で辿る。構造を確かめる。それだけだ。

その日、湾岸の複合ビルに用事があった。イベントで表のフロアは混雑していた。人の流れに押されるのが嫌で、サービス通路に回った。従業員も業者も使っている場所だ。特別なことではない。

通路は灰色で、似た扉が並び、配管が天井を走っていた。曲がり角が多い。床の表示は薄れ、方向感覚が曖昧になる。

彼は何度か「ここを抜ければ近道になる」と判断して進んだ。

気づけば、足音が自分だけになっていた。遠くで換気音が鳴っている。一定の音だが、どこから響いているのかはわからない。

戻ろうとした時、背後の扉が閉まっていた。閉まる音は聞いていない。さっき押して通ったはずの扉だ。取っ手を押しても動かない。鍵の仕様はわからない。警報が鳴るのが嫌で、力はかけなかった。

通路の空気が妙に冷たいことに気づいた。均一に冷えている。どこにも風がないのに、温度だけが揃っている。

それから、匂いがした。

最初は気づかなかった。清掃直後のような、洗剤に似た匂い。だが甘さと、焦げたような苦みが混じっている。鼻の奥に残る種類の匂いだった。

前に進むしかないと判断した。

通路は途中で広がった。壁の素材が変わり、照明の色が青みを帯びる。変化は段階的ではなく、切り替わるようだった。

角を曲がると、倉庫のような空間に出た。ラックが並び、梱包材が積まれている。埃はない。だが人の気配もない。

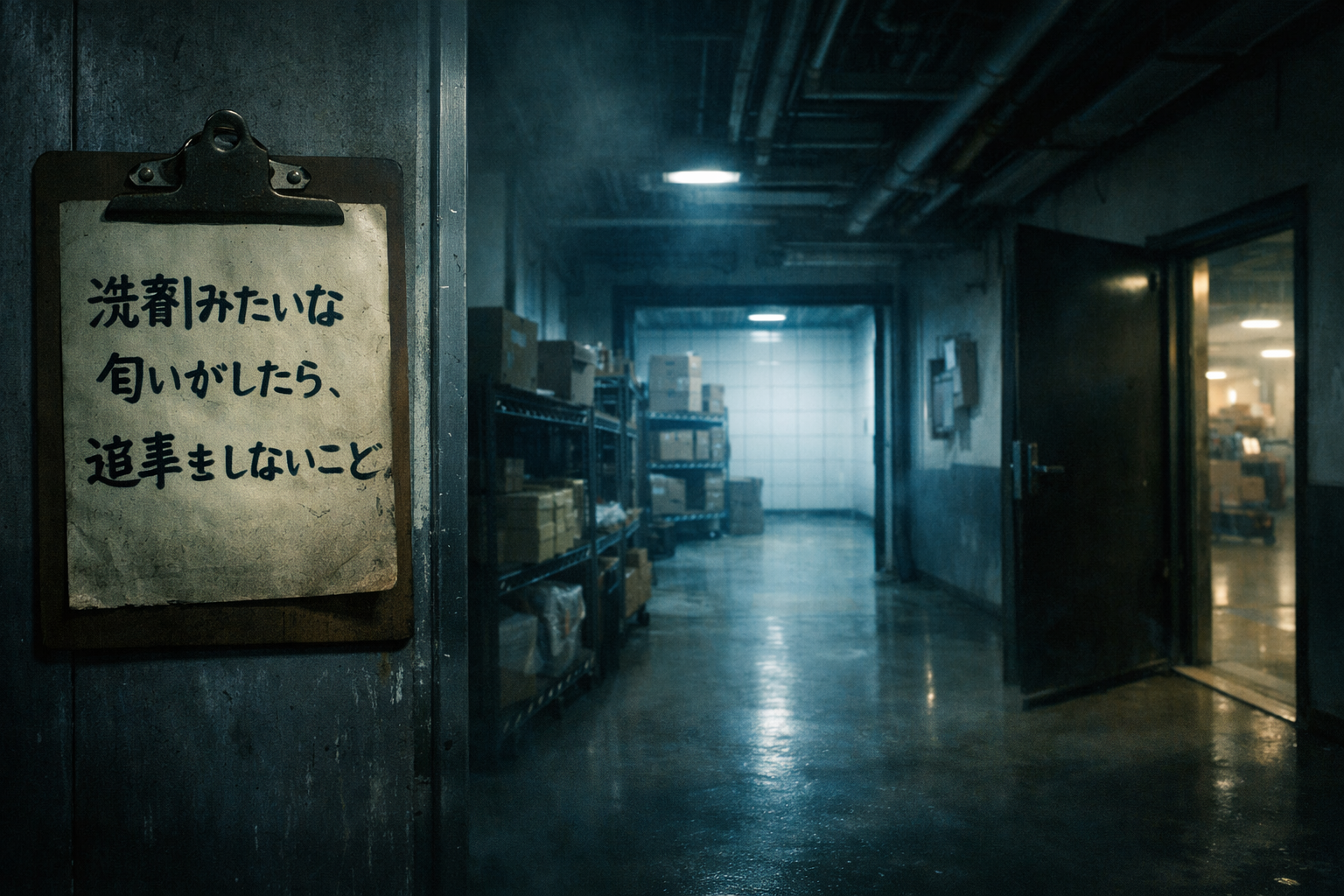

入り口近くの柱に、クリップボードが吊ってあった。

紙が挟まれている。印刷ではなく、太いペンの手書き。

「洗剤みたいな匂いがしたら、呼ばれても返事をしないこと」

それだけが書いてあった。

彼は、その文を理解する前に、背後で短い音を聞いた。喉を鳴らすような、咳払いに似た音。

呼ばれたとは思っていない。ただ、自分の名前が次に続くと確信したらしい。

振り向かなかった。

返事もしなかった。

その代わり、視界の端に、倉庫の奥の壁が映った。ほかと違う白さだった。塗装か、タイルか、判別はつかない。ただ、継ぎ目の細かさだけが異様だった。

匂いが強くなった。

空気が鼻の奥に貼り付く。

彼は走った。倉庫を横切らず、来た通路へ戻った。角を曲がるたび、背後に同じ足音が増えている気がした。一定の間隔で、追ってくる。

最初に閉まっていた扉の前まで戻った。

取っ手に触れた瞬間、軽く開いた。

抵抗はなかった。

外は、さっきのサービス通路だった。人の声も台車の音もする。

ただ、彼はひとつ思い出せなかった。

最初に通ったとき、その扉は本当に開いていたのか。

閉まっていたから押したのか、開いていたから通ったのか、その順番が曖昧になっていた。

後日、彼は管理会社に問い合わせた。説明した場所に該当する倉庫はないと言われた。白い壁も、途中で戻れなくなる区画も存在しないと。

だが、ひとつだけ返答があった。

その日は、清掃業者の立ち入り予定はなかったという。

それ以来、彼は大型商業施設に入ると、必ず匂いを探すようになった。

見つけたときは、必ず誰かが背後で喉を鳴らす。

呼ばれたことは、一度もない。

ただ、返事をしていないことだけは、毎回はっきり覚えているという。

[志那羽岩子 ◆PL8v3nQx6A]