横須賀線電車爆破事件とは

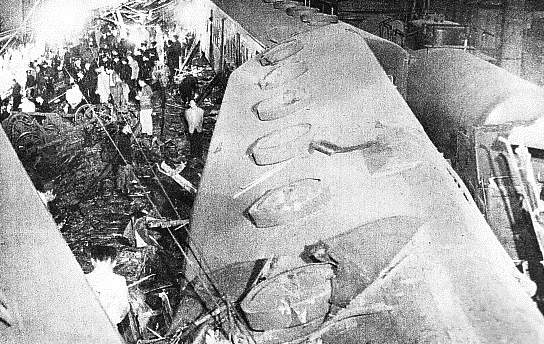

1968年(昭和43年)6月16日午後3時頃、国鉄横須賀線の上り列車(横須賀発東京行・113系)が大船駅手前を走行中、前から6両目の網棚に置かれていた荷物が爆発した。男性1名が死亡し、14名が重軽傷を負った。当日は日曜日で行楽帰りの乗客が多く、被害は拡大した。本件は警察庁広域重要指定事件107号に指定され、単一事件としては唯一の広域指定事件となっている。

当時は前年の山陽電鉄爆破事件など、列車を標的とした爆弾事件が相次ぎ、社会不安が高まっていた時期であった。本件が父の日に発生した点も、当時の報道では象徴的な符合として扱われた。

捜査は物証を中心に進められた。爆発物に使われた無煙火薬は、猟用散弾の発射薬として市販されていたものだった。起爆装置に用いられた乾電池ホルダーは、受験勉強用として流通していたクラウン社製テープレコーダーの部品で、出荷数が1000台以下と判明した。包材に使われていた新聞紙は毎日新聞東京多摩版で、活字の印刷ズレから配布地域が八王子・立川・日野方面に限定された。さらに容器には鯱最中の箱が用いられていた。

これらの物証の積み重ねから、日野市在住で猟銃免許を持ち、毎日新聞を購読していた大工の男が浮上する。山形県出身、当時25歳。本名は若松善紀であり、後に短歌を詠む際には純多摩良樹の名を用いた。事件前年、隣家の新婚旅行の土産として鯱最中を受け取っていた事実も裏付けとなり、被疑者として立件された。

裁判の結果、若松には死刑判決が下された。獄中において彼は短歌創作を続け、昭和46年に短歌結社「潮音」に参加する。歌誌『潮音』には継続的に作品が掲載され、昭和49年1月号では新春二十首詠に入選した。処刑後の昭和51年2月号には追悼文が掲載されている。

処刑当朝、当時の結社代表であった太田青丘に宛てた葉書には、「一首一首を辞世として詠んできたため、特別な辞世は書かない」と記されていた。最期まで創作を生の延長として扱う姿勢は一貫していた。

獄中での文学的交流として特筆されるのが、作家の加賀乙彦との関係である。昭和49年春、純多摩の短歌に注目した加賀が書簡を送ったことをきっかけに文通が始まり、獄中生活、短歌、信仰をめぐる往復が続いた。加賀は面会にも訪れ、後に小説『宣告』において、純多摩をモデルとした死刑囚像を描いている。加賀は両者の関係を、互いの心の奥を照らし合った仲であったと述べている。

純多摩の歌稿は加賀が預かり、整理のうえで平成7年に歌集『死に至る罪』として刊行された。序文は加賀、あとがきは太田青丘が執筆している。題名は聖書の語に由来し、純多摩が死刑判決後の昭和44年頃からキリスト教に関心を深め、獄中でプロテスタント牧師の教誨を受けていた事実と対応している。

ここまでが確認可能な史実である。

一方で、犯行動機については、金銭目的、政治思想、組織的背景はいずれも認められていない。若松善紀は法廷でも獄中でも、自らの行為を思想や主義として語らなかった。彼の内面には、知的能力への自負と、それが社会的承認に結びつかないことへの強い被害意識があったとされる。学歴や職歴の不全感、他者の成功を自分への侮辱として受け取る歪んだ自尊心が、孤立を深めていた。

爆破事件は社会変革を目指した行為ではない。より私的で歪んだ自己確認の行為だったと解釈されている。誰にも見られないなら、見ざるを得ない出来事を起こす。この短絡が、公共空間への無差別暴力という形で現実化した。

重要なのは、文学や信仰が彼を救済したわけではないという点である。短歌は贖罪でも免罪でもなく、意味を確定できないまま生きた人間が、最後まで言葉にしがみついた痕跡に過ぎない。

この事件が今も語られる理由は、無差別暴力という取り返しのつかない結果と、その加害者が示した静かな文学的営為が、同時に存在している点にある。その並置がもたらす強い違和感こそが、横須賀線電車爆破事件の本質であり、最も恐ろしい部分である。