これは、大学時代に一人暮らしを経験したという女性から聞いた話だ。

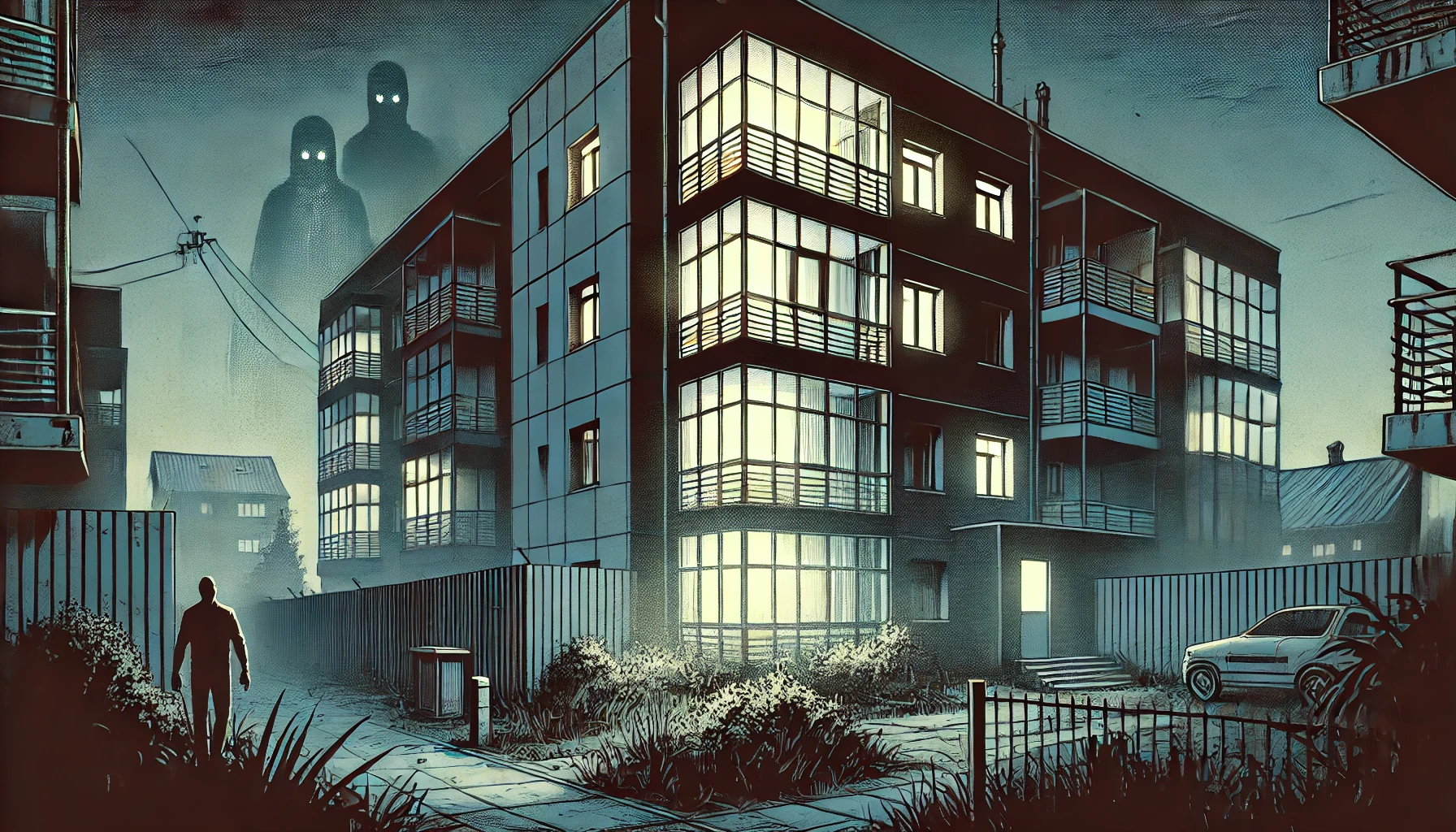

その話は、彼女が新築のコーポに引っ越してから始まった。実家から遠く離れた大学に進学し、最初は寮暮らしをしていたが、その後の編入を機に駅近の新築物件を借りたという。当時、彼女は「古い部屋で虫に悩まされるのはもう懲り懲り」と語り、不動産屋に頼んで新しい部屋を探してもらったのだそうだ。だが、その物件に住み始めてすぐに、ある違和感を覚えたという。

その部屋には奇妙な寒々しさが漂っていた。家具を揃え、生活が整い始めても、その感じは薄れなかった。それどころか、体調を崩すことが増え、怪我も多発するようになった。入院、骨折、靭帯損傷――まるで不運が集中しているようだった。

それでも彼女は気にしないように努めていた。そんな中、夜中の三時になると「ドサッ」という重い音が毎晩聞こえることに気がついた。最初は隣人の物音だろうと軽く考えていたが、ある夜、遊びに来た友人が「音の発生源は部屋の中心だった」と主張した。半信半疑ながら、翌日、その中心に布団を敷いて一人で寝てみた。

夜中、音はしなかった。だが深夜、眠りについた彼女の周囲に人の気配がしたという。薄暗闇の中、周りを取り囲むような足音。そして、無数の視線が自分をじっと覗き込んでいる感覚。敵意もなく、ただ淡々と存在しているような気配に、彼女は思った――「ああ、みんなが見ている」。

その後、彼女は引っ越しを決意することになったが、驚いたのは他の住人たちも同時期に次々と退去していたことだった。全八件ある二階建てのコーポのうち、彼女が住んでいた二階の四件が、たった二年で全て空き家になるという異常事態。彼女は不思議に思いつつも、深く追求する気にはなれなかった。

実家に戻ると、あの部屋で感じた不調や寒さは嘘のように消えた。東北の実家は西日本のあの部屋よりも寒いはずなのに、彼女の体は徐々に温かさを取り戻していった。

引っ越しからしばらくして、霊感が強いという父方のいとこ、よしこおばさんが彼女を訪ねてきた。

おばさんは彼女の顔を見るなり驚き、言った。

「あんた、あの部屋でどんな目に遭ったの?」

彼女がこれまでの出来事を話すと、よしこおばさんは静かに言葉を紡いだ。

「あれは、井戸だねぇ」

物件が建つ前、その土地には井戸があったのだろうという。おばさんによれば、井戸は記憶を持つものらしい。その井戸が埋め立てられる際、適切な処理がされず、そのまま新しい建物の下に封じられたのだろう、と。

「井戸に刻まれた記憶を、あんたが感じ取っていたんだよ。埋め立てられた時の音や、人々の足音、視線――それらは全部、井戸の底で体験した記憶なのさ」

そう聞いて、彼女はようやく腑に落ちた。夜中の音も、冷え切った体も、すべてが井戸の記憶だったのだと。

「怖いというより、悲しい気持ちになった」と彼女は語る。あの部屋は今どうなっているのか、誰が住んでいるのか、彼女はもう確かめる気にはなれないという。

ただ一つだけ確かなのは、彼女が体験したあの記憶は、井戸が「語り続けていた」ものだったのだ。

(終)

[出典:773 :本当にあった怖い名無し:2015/02/09(月) 19:45:33.49 ID:nr5MrlOH0.net]