牧村詩織は、メイドカフェ激戦区で評判の高いカフェで働いていた。

明るい性格と整った容姿もあって、わずか半年で彼女は店のナンバーワンメイドに上り詰めた。しかし、最近気になる存在があった。それは、「ぴくしー」という名前で知られる常連客だ。

「今日も来るかな、ぴくしーさん……嫌だなあ」

憂鬱そうにぼやく詩織を、先輩メイドの美月がからかう。「しおりちゃん、そんな顔しないでよ」と言いつつ、彼女は眼鏡を押し上げる仕草を真似た。ぴくしーがいつも掛けているひび割れた眼鏡を茶化しているのだ。

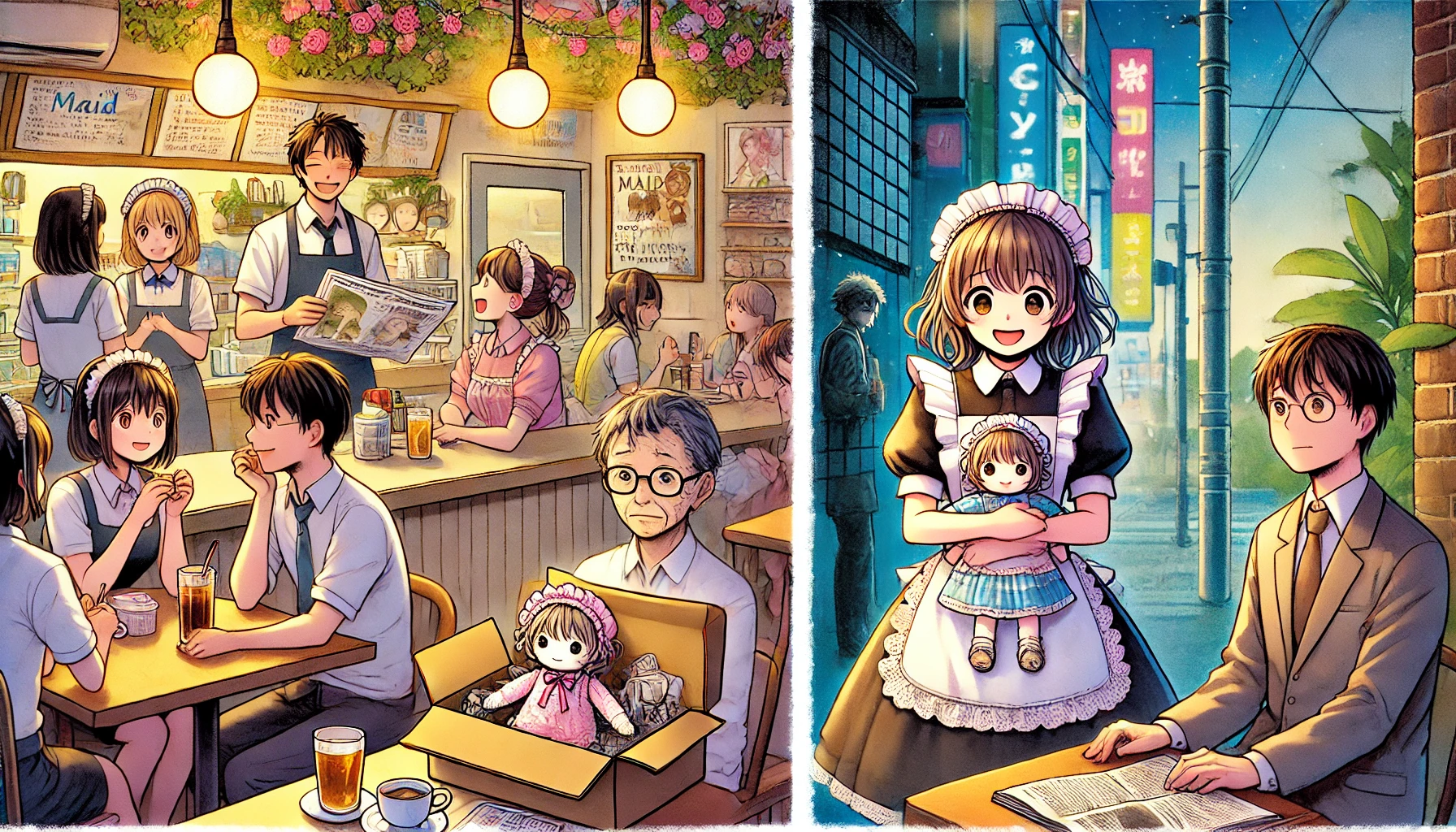

ぴくしーは、店に通い始めた日から詩織の熱狂的なファンだった。彼のブログへのコメントは一日に何度も書き込まれ、ランチタイムには必ず店に現れた。彼の職業は人形師で、自作の「しおりちゃん人形」を常に持ち歩いている。それを目の前のテーブルに置いて、じっと詩織を見つめるのが彼の日課だった。

この日も例外ではない。開店と同時に詩織と美月は大勢の「ご主人様」たちを迎える。ランチタイムにはミニステージが三回行われるため、客たちは少しでもステージに近い席を取ろうと争うのだ。「ご主人様、ちゃんと並んでください!」と詩織が声を上げると、「しおりたんが言ってるんだから並べよ!」と忠実なファンたちが場を取り仕切る。

混乱が落ち着き、一回目のステージが始まろうとしたその時、ぴくしーが普段より早くやってきた。後ろの席に案内されると、彼はいつものように詩織に微笑みかけた。

「しおりちゃん、今日もかわいいね……」

「ありがとうございます!」

そのやり取りに、他の客たちは陰険な笑いを漏らす。気まずそうに眼鏡を押し上げるぴくしーの様子を、詩織はどこか気にかけていた。店の「ご主人様」たちの中で、彼はどのグループにも属していない孤立した存在だった。詩織はそんな彼を口では「うざい」と言いながらも、ブログで真っ先に彼のコメントに返信したり、日記に彼の名前を登場させたりしていた。

しかし、その特別な扱いが逆に彼の立場を悪くしているとは、詩織は少しも気づいていなかった。

閉店後、美月が忠告した。「ぴくしーさん、少し特別扱いしすぎじゃない? 詩織のファンって過激派が多いじゃん。ぴくしーさん、危ないんじゃないかな」

詩織は否定しつつも、美月の言葉に少し不安を覚えた。その夜、自宅でシャワーを浴びていると、突然玄関を激しく叩く音がした。

「誰……?」

覗き窓から見えたのは、かつての店長・坂本の顔だった。彼は詩織に恋愛感情を抱き、執拗なストーカー行為を続けてクビになった男だ。

「しおり! なんであんな奴を名前で呼ぶんだよ!」と怒鳴る坂本。詩織が警察を呼ぶと伝えると、彼はドアを蹴りつけながら「ぴくしーを消してやる!」と叫び続けた。

翌日、ぴくしーは昼過ぎになってようやく店に現れた。しかし、左足にはギプスを装着し、松葉杖を携えていた。

「これって……坂本の仕業?」詩織は胸騒ぎを覚えたが、ぴくしーは気丈に振る舞い、詩織に微笑みかけた。彼の笑顔に応え、詩織は彼のために特別ステージを用意した。それを見た他の客たちは面白くなさそうだったが、詩織の行動を止められる者はいなかった。

その翌日から、ぴくしーは店に来なくなった。詩織は彼を心配しつつも、彼が戻ってくるのを待つことしかできなかった。

ぴくしーが姿を消してから一か月が過ぎた頃、詩織の部屋の前に段ボールが届けられた。中には、ガラスケースに入った「しおりちゃん人形」が入っていた。同封された手紙には、ぴくしーの心の内が切々と綴られていた。

彼の孤独な幼少期、詩織への憧れ、そして自分を勇気づけてくれた彼女への感謝。人形には「盗聴器など入っていない」と強調され、純粋な気持ちで贈られたものだと繰り返し書かれていた。

詩織はその人形を部屋に飾り、ぴくしーの思いを胸に明日への活力を得た。

翌朝、店に出勤した詩織を待っていたのは、驚愕のニュースだった。新聞には、ぴくしーが殺害されたという記事が載っていた。犯人は坂本だった。彼はぴくしーを「詩織に近づくな」と脅し、最終的には命を奪った。殺害の手口は異常なほど残虐で、刑事が語る内容を詩織は到底受け止めきれなかった。

詩織は店を飛び出し、自室に戻った。そして、テーブルの上の人形を抱きしめた。

「ぴくしーさん、本当に私を見守ってくれるんだね……これからも、ずっと」

人形の潤んだ瞳は、詩織をまるで見つめ返しているようだった。