私の名は伊部千恵子。

県内の総合病院に勤務して十年になる。急性期病棟は常に慌ただしく、患者は入れ替わり、判断は早さを求められる。それでも仕事に誇りはあった。誰かの役に立っているという実感だけは、確かにあった。

それなのに、今でも思い出してしまう。

あの部屋の配置。あのベッドの位置。あの高さ。

彼女が入院してきたのは、冬に入る直前だった。末期の消化器がん。六十代半ば。身寄りなし。淡々と情報は引き継がれた。抗がん剤の影響で髪は抜けていたが、服装は整っていて、言葉遣いも穏やかだった。よく笑う人だった。ナースコールは少なく、看護師の手を煩わせることもない。同室の患者からも評判が良かった。

私も、普通に接していた。特別なことはしていない。話を聞き、必要な処置をして、決められたケアを淡々と行った。それだけだ。

亡くなったのは月曜日の朝だった。夜勤からの申し送りでは安定していた。七時半を過ぎて急変。心肺停止。処置室へ運び、心マをかけたが戻らなかった。静かな終わりだった。誰も声を荒げず、時間だけが進んだ。

死後処置と書類整理。身寄りのない患者の私物確認。規則通りの流れだった。私は彼女のロッカーを開けた。

桜色のメモ帳が入っていた。スパイラル式。安価なものだろう。何となく、手に取った。ページを捲った。

内容は日常だった。テレビ番組。食事の感想。天気。看護師への感謝。

「今日は伊部さんと中庭に出た」

「風が気持ちよかった」

「伊部さんはよく話を聞いてくれる」

私の名前が、何度も出てきた。胸の奥が少し緩んだ。自分は、ちゃんと看護していた。そう思えた。

だが、最後の頁だけが違っていた。

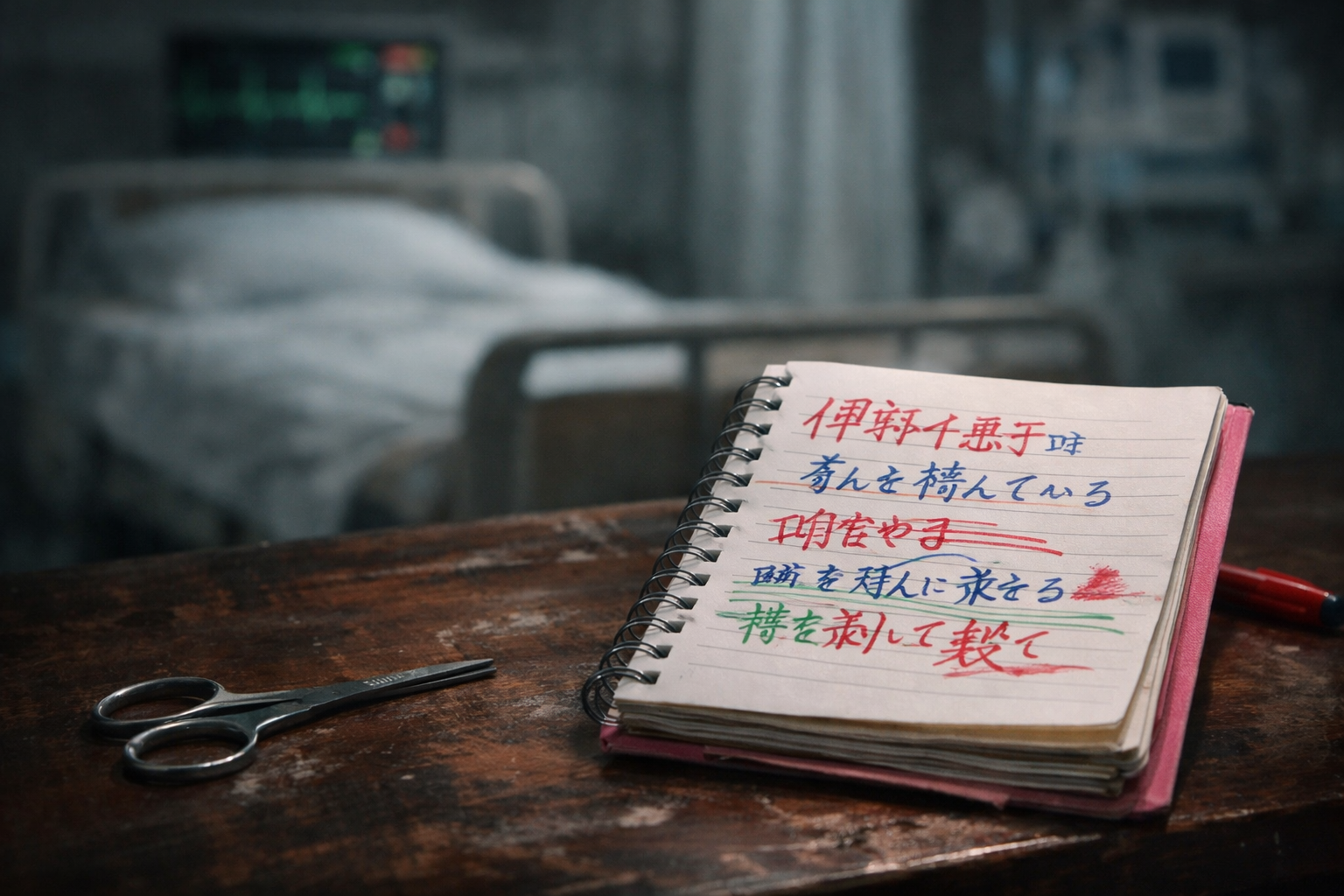

色が違った。赤、青、緑。文字は歪み、向きも大きさも揃っていない。ペンを持つ手が安定していなかったのがわかる。

そこには、こう書かれていた。

『伊部千恵子は前から私のことをきらっていた。最近ははっきりしてきた。注射はわざと痛くする。体を拭くのも乱暴だ。薬も変えている。私にはわかる。明日やる。血を取りにきたとき、首を刺して横に裂く。書いていると落ち着く』

筆跡は、同じだった。

私はメモ帳を閉じた。周囲を見た。誰も見ていなかった。心拍数だけが上がった。頭の中で何かが警告音を鳴らしていたが、考えるのをやめた。規則通りに処理しなければならない。そう自分に言い聞かせた。

その後、私はそのメモ帳をどうしたのか、はっきり覚えていない。

その日の午後、ベッド交換をしていた同僚が、ベッドと壁の隙間からハサミを拾った。病棟にいくらでもある事務用のものだ。彼女は軽く笑ってナースステーションに持っていった。誰も気にしなかった。

私は、そのハサミを見たとき、なぜか刃の向きまで把握していた。

見た覚えがあるのかどうか、それは思い出せない。

その夜、家に帰っても眠れなかった。彼女の言葉を反芻した。嫌われていたのか。あの中庭の笑顔は何だったのか。善意だと思っていた行為が、別の形で受け取られていた可能性を、否定しきれなかった。

翌日、私は体調不良を理由に病棟を外れた。あの部屋に入ることができなかった。空気が重いとか、気配があるとか、そういう話ではない。配置だけで、体が反応した。

彼女のメモには「明日やる」と書かれていた。

だが、その明日は来なかった。

未遂だったのか。妄想だったのか。準備が途中で止まっただけなのか。どれも断定できない。その宙吊りの状態だけが、頭に残った。

最近、ロッカーの中に、桜色のメモ帳が入っていた。見覚えはない。だが、厚みだけは正確にわかる。ページ数が、少し足りない気がした。

まだ開いていない。

けれど、最後の頁の続きが、そこにあることだけは、なぜか確信している。

[出典:222:本当にあった怖い名無し 投稿日:2011/06/02(木) 15:03:45.03 ID:MwAN7rPy0]